- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Анализ структуры объективно‐психологических проявлений тревожности подростков

Представленный параграф монографии посвящается изложению результатов исследования, объективно-психологических проявлений тревожности и особенностей личности, выявляемых субъективно-психологическими методами, сюда же включены данные формирующей и коррекционной работы.

Мы излагаем их в представленной последовательности в связи с тем, что объективно-психологический анализ предшествовал изучению структуры свойств личности, а выявление последней служило основанием для отбора средств и организации формирующей и коррекционной работы с тревожными подростками. Для наблюдения отбирались характеристики деятельности и поведения, в которых явно проявляются показатели тревожности, отмечавшиеся ранее в научной литературе.

Наблюдения велись в процессе учебной и игровой деятельности:

- успеваемостью;

- контактами со сверстниками;

- конфликтными ситуациями,

- агрессивными реакциями;

- преобладающим (положительным или негативным) настроением;

- показателями эмоциональной напряженности (тремором, пульсом);

- суетливостью и рядом других неблагоприятных поведенческих проявлений тревожности.

Фиксировались успеваемость на уроках, качество выполнения домашних заданий, подсчитывался средний бал успеваемости каждого учащегося. Отмечались проявления конфликтов во взаимоотношениях младших подростков, подсчитывалось общее их число. Регистрировались эмоциональные, вербальные и поведенческие проявления агрессивности.

Все эти объективно-психологические проявления, в их количественном выражении, были подвергнуты статистической обработке методом интеркоррекционного и факторного анализа (методом Л.К. Выханду). Учитывали значимые достоверные коррекционные связи. Обнаружено, что все объективно-психологические проявления тревожности образуют целостную структуру, включающую взаимосвязанный ряд компонентов-блоков, внутри которых показатели связаны наиболее тесными взаимными связями.

Компонентный состав представлен следующими блоками показателей:

- сниженная продуктивность учебной деятельности;

- ограниченность в общении;

- конфликтность в общении;

- эмоциональная напряженность;

- выраженность психоневротических симптомов.

Целостность структуры объективно-психологических проявлений тревожности свидетельствует о наличии единого личностного механизма регуляции тревожного поведения. Кроме указанных на рисунке связей блоки объединены друг с другом рядом других, хотя и менее выраженных достоверных корреляционных связей. Обратимся к анализу каждого из выделенных блоков в отдельности.

А) Объективно-психологические проявления тревожности в продуктивности учебной деятельности. Блок содержит важные показатели учебной деятельности, ее результативности и эффективности. Общий анализ корреляций блока свидетельствует о снижении продуктивности учебной деятельности тревожных подростков.

В него включены следующие параметры: низкая успеваемость, сниженная эффективность ответа, повышенная отвлекаемость, выбор легких и средней трудности задач и отказ от выбора трудных задач, сниженная активность в ситуации опроса редкое поднятие руки, длительное время выполнения задания, опоздания.

Дадим краткое объяснение каждому показателю:

- «Низкая успеваемость» – обобщенный показатель учебной деятельности по различным предметам (в течение года).

- «Сниженная эффективность ответа» – неправильное изложение материала учащимися. Регистрировалось количество негативных ответов в течение урока.

- «Выбор легких задач» – отказы от трудных задач и задач средней степени трудности в условиях альтернативного выбора задач.

- «Сниженная активность во время опроса» – редко поднимает руку на уроке.

- «Длительное время выполнения задания» – показатель, говорящий о значительном времени, затрачиваемом младшим подростком на выполнение задания.

- «Опоздания» – показатель, свидетельствующий о несобранности учащегося.

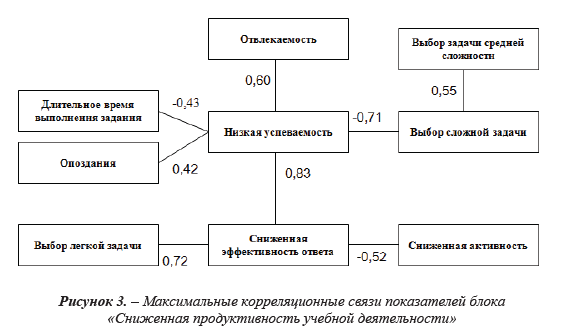

Отмечались частые опоздания на уроки. Максимальные корреляционные связи показателей блока с еще большей отчетливостью «высвечивают» механизм снижения продуктивности учебной деятельности (см. Рисунок 3).

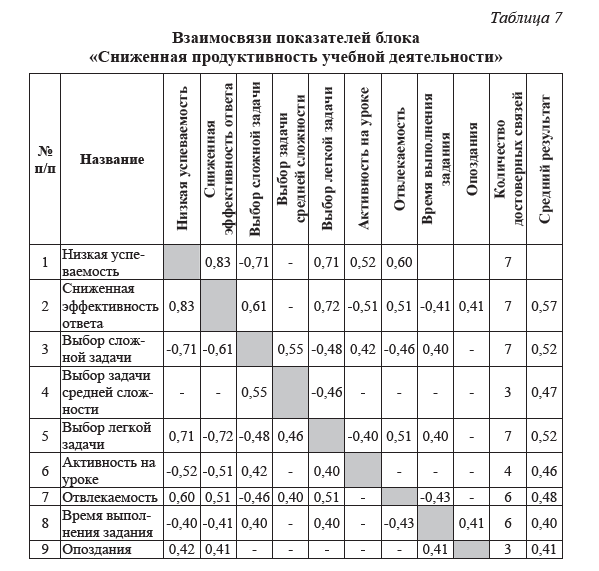

Достоверные корреляционные связи между отдельными показате- лями блока представлены в таблице 7. Они демонстрируют тесную взаи- мосвязь и единую направленность показателей.

Из таблицы 7 и рисунка 3 отчетливо видно, что центральными проявлениями данного блока является «связка» двух его показателей «низкой успеваемости» и «сниженной эффективности ответов». Они являются интегративным выражением неорганизованности (частые опоздания), сниженной активности на уроках (редкое поднятие руки), нерешительности целеполагания в учебной работе (отказы от решения задач средней степени трудности, и трудных задач, выбор легких задач), затруднений в ее исполнении (длительный процесс решения учебных задач), возникновения отвлечений в процессе учебного труда.

Можно предполагать, что выявленный объективно-психологический синдром является следствием слабой сформированности мотивов учебной деятельности, ослабления мотивационной тенденции достижения успеха и соответствующего усиления мотивов избегания неудач, сниженного уровня притязаний и самооценки, слабости волевых качеств и возникновения неблагоприятных эмоциональных состояний отрицательной модальности.

Пo-видимому, снижение успеваемости тревожного ребенка усугубляется отсутствием должной индивидуализации подхода к нему в процессе обучения, недостаточным учетом особенностей его личности.

Разумная требовательность к организационным аспектам учебного труда, внушение уверенности и поддержка при постановке учебных задач, пристальное внимание к процессу их решения, своевременное оказание помощи, вовлечение в активные творческие формы деятельности, содержательная оценка результатов, всяческая поддержка достижений и ряд других средств должны способствовать повышению успеваемости тревожных подростков. Это, в свою очередь, должно благоприятно воздействовать и на синдром тревожности в целом.

Б) Объективно-психологические проявления тревожности в общении подростка (блоки показателей «Ограниченность в общении» и «Конфликтность»). Объективно-психологические проявления тревожности подростка в общении объединены в два блока: «Ограниченность в общении» и «Конфликтность в общении».

Блок «Ограниченность в общении» характеризуется следующими показателями: тревожностью в общении по отношению к взрослым и детям, недоверием к новым людям, комплексом наиболее ярко представленных эмоциональных проявлений настроения, свойственных общению тревожною подростка (преобладанием отрицательных эмоций, эмоциональным напряжением, депрессией), а также узостью сфер жизнедеятельности.

Раскроем содержание каждого из перечисленных показателей:

- «Недоверие к новым людям» – проявление беспокойства, недоверия к новым людям, ситуациям общения с ним (экспертная оценка).

- «Тревожность по отношению к взрослым» – беспокойство и неуверенность подростка в том, интересуются ли им взрослые, любят ли его, оправдывает ли он их надежды, отвечает ли их ожиданиям. Негативный эмоциональный оттенок общего фона, общения тревожного подростка со взрослым (экспертная оценка).

- «Тревожность по отношению к детям» – напряженное ожидание неблагоприятного развития событий в межличностном общении с другими детьми, беспокойство ребенка за принятие себя другими детьми (экспертная оценка).

- «Эмоциональное напряжение в общении» – интенсивность проявления экспрессивных реакций страдательной модальности в межличностном общении: угрюмость, молчаливость (экспертная оценка).

- «Депрессия» – аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, общей пассивностью поведения: тяжелые переживания, подавленность активности, соответствующие мимические проявления тоски, отчаяния (экспертная опенка).

- «Плохое настроение» – психическое состояние, проявляющееся в слезливости, подавленности, уединении от общения, снижении обшей активности (наблюдение).

- «Узость сферы жизнедеятельности» – ограниченность в общении ребенка с людьми, вызванные его слабой включенностью в различные виды вне учебной деятельности и общения (хобби, игры, кружковая работа) (наблюдение).

Высокий уровень тревожности резко ограничивает интенсивность и широту увлечений подростка. Если ему не нравится та или иная деятельность (например, учеба в музыкальной школе), то он обычно быстро бросает ее и очень долго не может выбрать, чем ему заняться в дальнейшем. В основном тревожный подросток по настоянию взрослых или из подражания сверстникам выбирает себе какой-то один вид деятельности вне учебы.

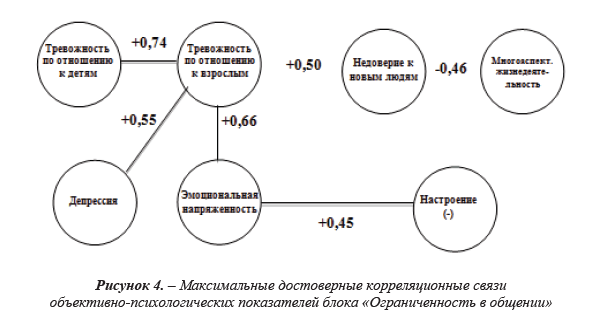

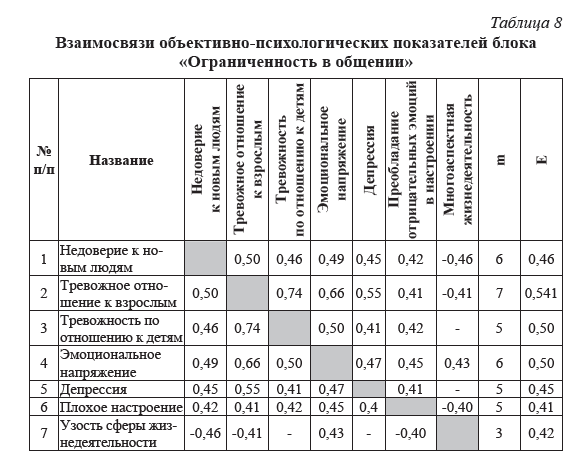

На рисунке 4 указаны максимальные достоверные корреляционные связи между показателями. Все показатели данного блока оказались тесно статистически связаны друг с другом.

Как видно из таблицы 8, центральным показателем в блоке «Ограниченность в общении» является «тревожность по отношению к взрослым». Он широко связан с другими показателями, и эти связи наиболее интенсивны.

Таким образом, основное содержание всей совокупности показателей данного блока сводится к проявлению узости круга общения и сфер жизнедеятельности, насыщенных общением. Тесная связь этих явлений с негативным фоном эмоциональной жизни, по-видимому, указывает на особые трудности в установлении контактов, вызванных своеобразием эмоциональной сферы тревожного подростка.

Нужны особые усилия психолога, педагогов, родителей для преодоления психологического барьера малообщительности. Тренинг общения, создание благоприятной социальной атмосферы, меры по укреплению статусных позиций тревожных школьников в учебных группах и во внешкольных коллективах могут быть широко использованы в целях коррекции данных проявлений тревожности.

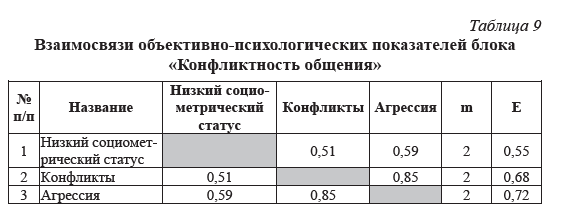

Перейдем к рассмотрению показателей блока «Конфликтность в общении». В него входят проявления конфликтности, агрессивное поведение, низкий социометрический статус (по отрицательным выборам):

- «Конфликты» – включали проявления столкновений, ссор, споров среди подростков, вызванные противоположно направленными целями, интересами, мнениями (наблюдение).

- «Агрессивное поведение подростка» – направлено на нанесение сверстникам физического или психологического вреда, ущерба (драки, толкания друг друга, царапанье, щипки) (наблюдение).

- «Низкий социометрический статус» – показатель неприятия группой сверстников.

Исследование проводилось с учетом нравственноделового критерия. В блоке «конфликтность в общении» обнаружены следующие максимальные корреляционные связи (см. Рисунок 5). Внутри блока обнаружены многочисленные достоверные корреляционные связи между показателями (см. Таблицу 9).

Центральным компонентом в данном блоке является показатель агрессивного поведения, тесно коррелирующий с показателем «конфликты». Наблюдение свидетельствует, что у мальчиков в младшем подростковом возрасте доминирует физическая агрессия (побить сверстника, столкнуть, сделать больно) и негативизм, у девочек – вербальная агрессия и негативизм.

Выраженная тревожность негативно сказывается на благополучие подростков в классном коллективе, их нравственно-деловые качества весьма низко оцениваются сверстниками. Как сам факт особого выделения самостоятельного блока, так и содержательная характеристика его показателей показывает, что социально неадекватные типы общения, характеризующиеся конфликтными отношениями и агрессивным противоборством, провоцируются дефектами нравственной сферы личности тревожного подростка.

Сама по себе не сформированность нравственных качеств не является обязательной особенностью личности подростков тревожного типа, а тревожность с нашей точки зрения является психодинамическим образованием. Слабая сформированность нравственных качеств, по-видимому, лишь провоцирует тревожное поведение.

В связи с этим следует уделять особо пристальное внимание нравственному воспитанию тревожных подростков, коррекции нравственных дисгармоний, социально неадекватных мотивационных установок. Работа в этом направлении особенно актуальна в условиях современной школы.

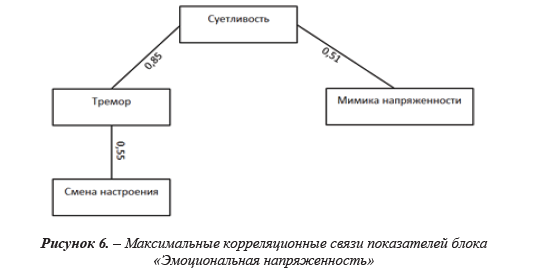

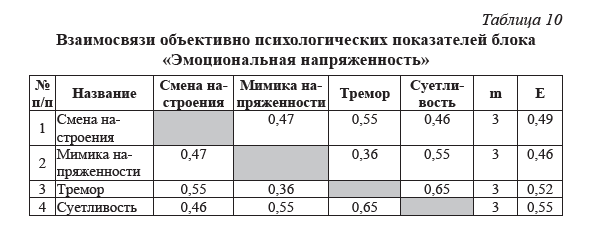

В) Объективно-психологические проявления блока «Эмоциональная напряженность». Комплекс показателей, образующих блок «Эмоциональной напряженности» включает: «суетливость», «смена настроения», «тремор», «мимическую напряженность».

Все они выявляются при наблюдении за подростками в стрессогенных ситуациях и характеризуется следующими особенностями:

- «Смена настроения» – смена психического состояния умеренной или слабой интенсивности в течение дня, с тенденцией к преобладанию отрицательного эмоционального фона.

- «Мимика» – мимическая реакция напряженности подростка.

- «Тремор» – состояние психомоторики ребенка, проявляющиеся в дрожание рук.

- «Суетливость» – перекладывание предметов с места на место, частое бесцельное передвижение по комнате.

В блоке «Эмоциональная напряженность» обнаружены следующие максимальные корреляционные связи (см. Рисунок 6). Внутри блока отмечаются многочисленные корреляционные связи (см. Таблицу 10).

Ведущими показателями здесь является «суетливость» и «тремор». Они обладают более выраженными связями с другими показателями блока. По-видимому, психомоторные проявления напряженности тревожных подростков наиболее ярки и удобны для регистрации наблюдателя.

Следовательно, содержательная характеристика данного блока говорит о тесной связи эмоциональных переживаний напряженности, не стабильности настроения с психомоторными проявлениями тревожности. Можно предполагать, что средства саморегуляции психомоторного тонуса типа аутотренинга, физических упражнений на расслабление будут способствовать снижению ситуативной напряженности тревожных подростков.

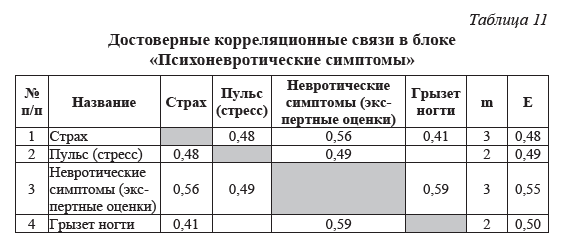

Г) Объективно психологические проявления блока «Невротические симптомы».

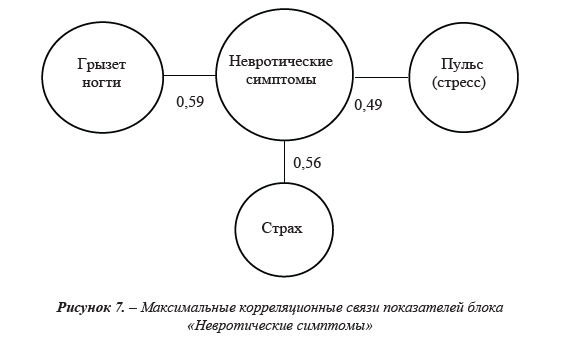

Обратимся к анализу пятого блока – «Невротические симптомы». Он объединяет следующие показатели: «невротические симптомы», «страх», «пульс», грызет ногти (наблюдение):

- «Страх» – поведенческие проявления эмоций, возникающих в ситуации угрозы, направленные на избегание действительной или воображаемой опасности. В школе – страх ответов у доски, страх получения плохой отметки, которые проявляются избеганием ответов, сбивчивостью речи при ответе у доски, возникновение многочисленных проявлений напряженности в ситуации ответа и ожидания оценки (наблюдение).

- «Пульс» – (при стрессе) – нарастание частоты сердечных сокращений в стрессогенной ситуации (перед написанием контрольных работ).

- «Невротические симптомы» (экспертные оценки) – это ряд фрагментов неадекватного, слабо осознаваемого поведения, фиксируемые экспертами с помощью наблюдения: школьник заикается, запинается, часто моргает, сосет палец, у него наблюдаются разнообразные тики.

- «Грызет ногти» – одно из ярких проявлений невротизации (наблюдение).

В блоке «Невротические симптомы» обнаружены следующие максимальные корреляционные связи (см. Рисунок 7).

Как видно из таблицы 11 все показатели тесно коррелируют друг с другом на достоверном уровне. Центральный показатель блока по сте- пени выраженности и числу связей – «Невротические симптомы».

Общая характеристика данных проявлений тревожности состоит в том, что психомоторные невротические проявления тревожности (заикания, тики), предрасположенность к резкому повышению реактивности сердечно-сосудистой системы (увеличению частоты пульса в экстремальных условиях школьной жизни) и предметно-фиксированная переживание страха в условиях школьной жизни (перед контрольными работами) имеют общий генезис.

Вся их совокупность может быть отнесена к синдрому невротизации тревожного типа личности. Часть тревожных школьников уже в младшем подростковом возрасте становятся невротиками. Это обстоятельство делает необходимым тесное сотрудничество педагога, психолога и врача в деле профилактики и лечения неврозов, патогенез которых обусловлен тревожной личностью.

Роль психолога здесь весьма существенна: он осуществляет коррекцию отклонений в развитии личности подростка, следствием которых становится невроз. Он же проводит психодиагностику личностных детерминант невротических расстройств. Педагог принимает необходимые усилия для устранения стрессогенных факторов школьной жизни, провоцирующих невротические реакции и усугубляющих невротизацию. Врач лечит невроз, прибегая к широкому комплексу психотерапевтических, психофармакологических и психогигиенических мероприятий.

Д) Исследования объективно-психологических проявлений тревожности в условиях лабораторного эксперимента (методика MP-I О.В. Дашкевича). Наряду с исследованием объективно-психологических проявлений тревожности в обычных условиях жизни и деятельности подростка нами было проведено исследование некоторых важных сторон психической регуляции деятельности в специально регламентированной ситуации лабораторного эксперимента с применением мотивационно-результативной методики О.В. Дашкевича (MP-I).

Интересно

Напомним, что методика дает возможность выявить ряд существенных объективнопсихологических и субъективных особенностей целеполагания, уверенности в успехе, удовлетворенности достижениями, настойчивости, временных характеристик психомоторики и особенностей функционирования непроизвольной памяти эти параметры фиксируются с учетом ситуаций успеха, неуспеха, уровня трудности задач.

Поскольку данные мотивационно-результативной методики являются деятельностными проявлениями, они обогащают результаты исследования объективно психологических проявлений тревожности, которые были рассмотрены выше и могут быть синтезированы с ними.

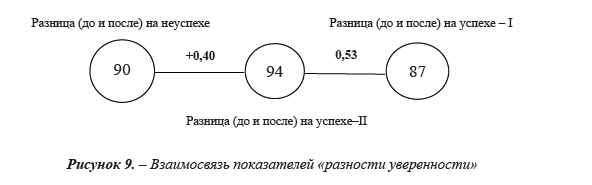

Е) Исследования роли уверенности в успехе в механизме психической регуляции тревожного поведения. Уверенность в успехе является эмоциональным компонентом механизма психической регуляции действия.

Методика фиксирует следующие проявления уверенности (10 показателей):

- неуверенность в ситуации успех – I (до и после попытки) – показатели 85 и 86;

- (неуверенность до и после попытки) на неуспехе – показатели 88 и 89;

- (до и после попытки) на успехе – II – показатели 92 и 93.

Показатели нестабильной уверенности:

- 87 – разница между уверенностью до и после попытки на успехе – I;

- 90 – разница между уверенностью до и после попытки на неуспехе;

- 94 – аналогичная разница на успехе – II;

Детализация уверенности – 91 – неуверенность сопровождается неадекватной оценкой ее выраженности; испытуемые формализуют изменения своей уверенности в величинах, которые выходят за пределы возможностей субъективной оценки.

Характер взаимосвязей свидетельствует о неуверенности, проявляемой тревожной личностью подростка во всех вышеназванных ситуациях. Из Рис. 7 видно, что эта неуверенность представлена единым блоком достоверно взаимосвязанных показателей. Показатели разности уверенности до и после попытки также достоверно и положительно связаны друг с другом (см. Рисунки 8 и 9), а их связи с показателями уверенности отрицательны.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у тревожных подростков уверенность после попытки значительно снижается, т.е. она не стабильна связи показателя 91 (детализация уверенности), говорят о том, что неуверенность сопровождается неадекватной оценкой степени её выраженности, она не четко формулируется показатели разницы неуверенности в себе, говорят о тенденции к изменению уверенности.

Итак, тревожный подросток характеризуется низкой неадекватной и нестабильной уверенностью, с тенденцией к ее еще более значитель ному понижению при оценке результата (после попытки) по сравнению с ситуацией принятия решения (до попытки).

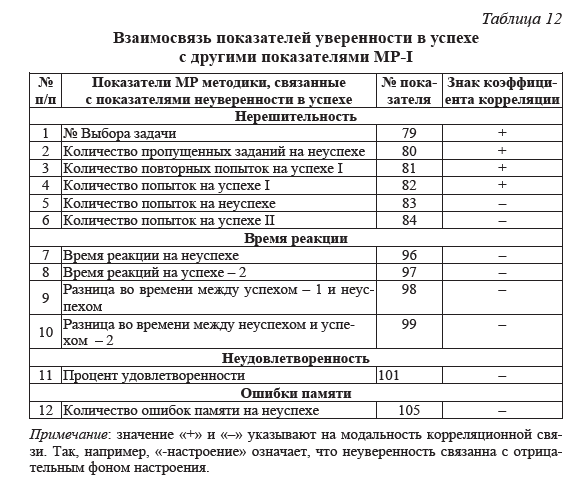

Показатель неуверенности тесно взаимосвязан с другими показателями методики МР-I (см. Таблицу 12), а именно с нерешительностью в целеполагании, со сниженным психомоторным тонусом с неудовлетворенностью уровнем достижения и ошибками памяти.

Обозначенный аспект анализа позволил дополнить картину включения неуверенности в механизм регуляции тревожности. Тревожные подростки в связи с низкой уверенностью в успехе проявляют выраженную нерешительность, демобилизацию психомоторных функций, неудовлетворенность достигнутым результатом, большее число ошибок памяти при воспроизведении последовательности и результатов действий в ситуации неуспеха.

Таким образом, мы видим, что неуверенность тесно связана практически со всеми показателями методики MP-I. Неуверенность в успехе положительно коррелирует с блоками «Деятельностных показателей» тревожности. Эти связи отчетливо выявляются методом анализа максимального корреляционного пути.

Достоверные связи обнаружены преимущественно:

- с продуктивностью деятельности «–успеваемость»;

- с эмоциональными проявлениями «–настроение», «+страх»,

«+пульс», «+эмоциональное напряжение», «+тревожность к детям»; - с волевыми – «–выбор сложных задач»;

- с невротическими реакциями – «+невротические симптомы» (знаки указывают на модальность достоверных коэффициентов корреляции).

Как будет отмечено ниже, неуверенность в успехе является проявлением многочисленных личностных свойств, характеризующих эмоциональную сферу. Это «холодность» «–А», «напряженность» «+Q4», эмоции модальности «страх» и «гнев», многочисленные показатели тревожности и страха: «+О» – тревожность. «Я-тревожный» (самооценка ДембоРубинштейн), «Ситуативная тревожность» и «Личностная тревожность» (Спилбергер), «Общая тревожность в школе», «Переживания социального стресса», «Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки задания», «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих», «Низкая физиологическая сопротивляемость», «Страх и проблемы в отношении с учителями», «Общий показатель тревожности», «фрустрация потребности в достижении успеха» (Б.Н. Филлипса), тревожность – «ДДЧ», «Семья» – (рисуночные методики), «CMAS» (А.М. Прихожан), сниженная самооценка умственных способностей, (Дембо-Рубинштейн).

Таким образом, очевидно, что неуверенность является эмоциональным образованием, тесно сопряженным с отрицательными эмоциями страха и эмоциональной напряженностью. Она – яркое проявление «тревожной» личности. Выраженная неуверенность неблагоприятно влияет на учебную деятельность.

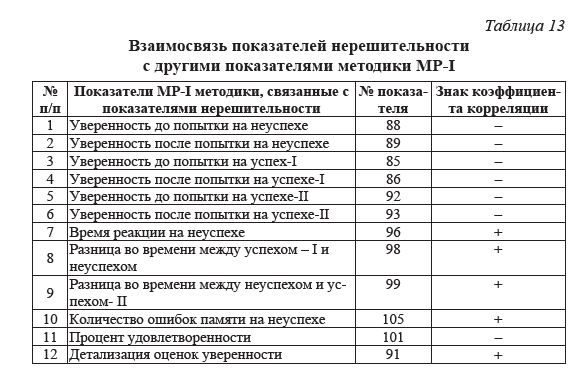

Ж) Исследование целеполагания тревожного подростка. Целеполагание является важным компонентом механизма регуляции деятельности. Необходимо рассмотреть тип целеполагания, свойственный тревожным детям.

Методика MP-I фиксирует различные проявления целеполагания: номер первого выбора задачи, количество пропущенных задач (на успехе-I) количество повторных попыток на успехе-I, общее количество попыток на успехе-I, количество попыток на неуспехе, количество попыток на успехе-II, перспективная цель. Различные проявления целеполагания связаны между собой тесными корреляционными связями.

Анализ взаимосвязей показывает, что для тревожных подростков характерен синдром «нерешительного» «осторожного» целеполагания. Первый набор ориентирован на самые легкие задачи. В ситуации успеха-I апробируются все задачи последовательно друг за другом. Подросток не рискует выбирать трудные задачи, делает многократные повторные попытки, несмотря на успех предшествующих попыток.

Таким образом, у тревожного подростка даже в ситуации успеха целеполагание чрезмерно развернуто. Риск отвергается. Выбору трудных задач предшествуют многократные попытки на легких задачах. Эти проявления «нерешительности» тесно взаимосвязаны с другими показателями методики MP-I (см. Таблицу 13).

Связи нерешительности с другими MP – показателями свидетельствуют, что нерешительность сопровождается неуверенностью, неадекватными оценками уверенности и демобилизацией психомоторных функций, ошибками памяти на неуспехе, неудовлетворенностью достигнутым результатом.

Показатели нерешительности связаны со многими объективно психологическими показателями: выраженной отвлекаемостью, тревожностью к детям, эмоциональной напряженностью, страхом, учащением пульса (при стрессе), депрессией, недоверием к новым людям, невротическими симптомами.

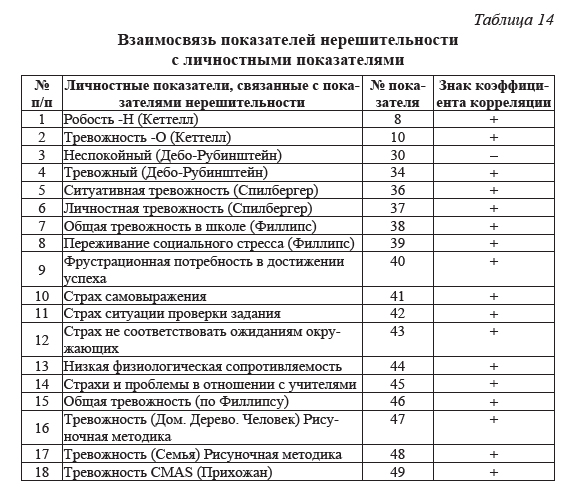

Выявлены многочисленные достоверные корреляции нерешительности с личностными особенностями (см. Таблицу 14). Можно сделать вывод, что показатели «Нерешительности» (все, кроме «нерешительности на успехе-I» и «Упрямства» на неуспехе) связаны, главным образом, с блоком «невротические симптомы». Показатель нерешительности на «успехе-I» в большей степени относится к блоку «Ограниченность в общении».

Таким образом, нерешительность исключительно тесно связана с многочисленными личностными показателями тревожности и страха, с проявлениями невротических расстройств.

Тревожным подросткам свойственна низкая перспективная цель. Связи «близкой целевой перспективы» с деятельностными показа- телями можно увидеть на рисунке 10. Максимальный корреляционный путь четко соотносит данный показатель к блоку «Невротических сим- птомов».

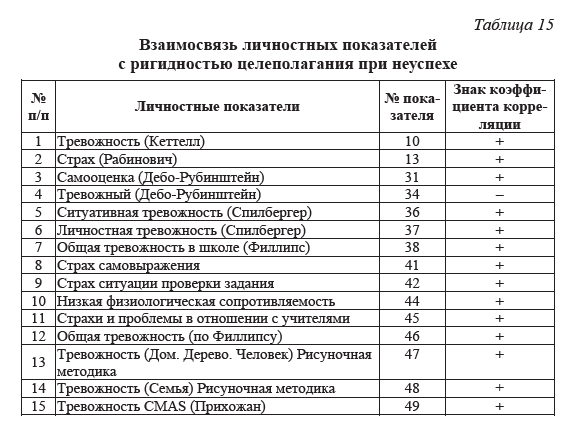

Перейдем к рассмотрению показателя «неадекватной настойчивости». Этот показатель целеполагания, проявляющийся в ситуации «неуспеха», свидетельствует о негибкости, консерватизме целеполагания.

Сталкиваясь с неуспехом, тревожный подросток начинает делать многочисленные повторные попытки на трудных задачах, не снижая уровня цели. Этот феномен нельзя расценивать как настойчивость. Скорее это проявление своеобразной «психологической защиты». Подросток опасается возможного неуспеха на легких задачах, поэтому он предпочитает не снижать достигнутый уровень цели.

Связи неадекватной настойчивости с личностными характеристиками представлены в таблице 15 они близки связям нерешительности и свидетельствуют о том, что ригидность целеполагания при неуспехе является проявлением личностной тревожности в психорегуляции деятельности.

З) Исследования времени реакции. Регуляция преднамеренных двигательных актов тесно взаимосвязаны с эмоционально-волевой сферой тревожного подростка. Можно предположить, что время реакции, затрачиваемое тревожным подростком для реализации двигательных задач «на быстроту», коренным образом отличается от времени реакции подростка с адекватной тревожностью.

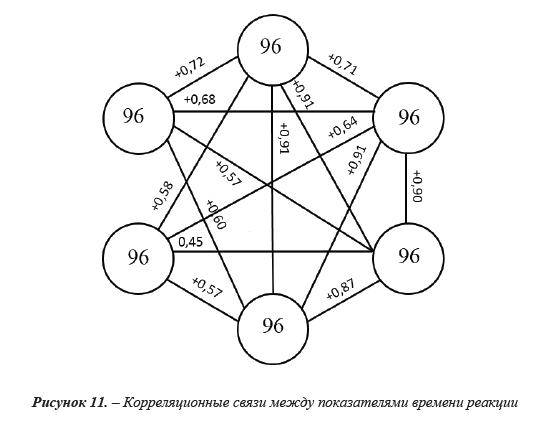

Показатели методики MP-I, характеризующие время реакции, включали: время реакции на успехе-I, на неуспехе, на успехе-II, разница во времени между успехом-I и неуспехом, неуспехом и успехом-II, успехом-I и успехом-II. Различные проявления времени реакции связаны между собой достоверными положительными корреляционными связями (см. Рисунок 11).

Обнаружено, что тревожные подростки отличаются сниженным уровнем психомоторной реактивности. Лишь постепенно под влиянием врабатываемости в экспериментальные условия реактивность возрастает от начала к концу экспериментальной ситуации. На этом указывают разности времени реакции от ситуации успех-I к ситуации успех-II.

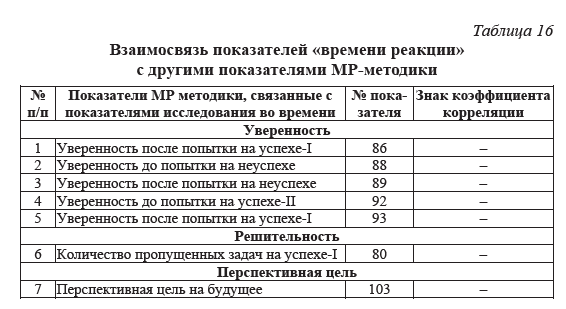

Показатели времени реакции взаимосвязаны с другими показателями методики MP- I. (О.В. Дашкевича) (см. Таблицу 16).

Эти связи указывают, что свойственная тревожным подросткам замедленная психомоторная активность (большое количество времени простой двигательной реакции) сочетается с неуверенностью, нерешительностью, низкой целевой перспективой.

Общая направленность связей свидетельствует о сниженной психомоторной реактивности тревожных подростков (количество времени простой двигательной реакции большое). Показатели времени реакции связаны с рядом объективно-психологических показателей: «Смена настроения», «Тревожность по отношению к детям», «Пульс» (при стрессе). Чем больше эмоциональная напряженность по пульсу, тем более заторможена психомоторная активность (большое время реакции).

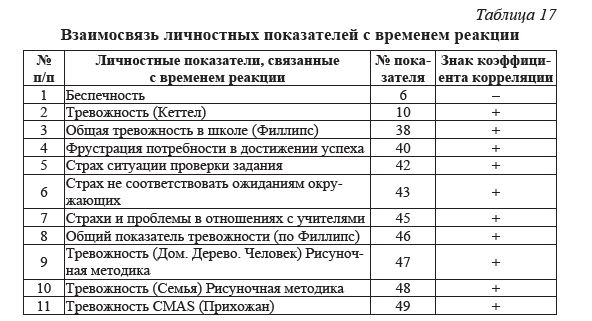

Таким образом, в механизме психомоторной активности задействована регуляция сердечно-сосудистой системы. Перейдем к рассмотрению связей показателей «времени реакции» с личностными показателями (см. Таблицу 17).

Как и в отношении целеполагания и уверенности, здесь связи распространяются на эмоциональную сферу: тревожность в разных формах, страхи, фрустрация потребности в достижении успеха. Имеется отрицательная связь с «беспечностью» (фактор «F», методика Кетелла). Сниженная беспечность, как известно, проявляется слабой выраженностью эмоциональности, подвижности и экспрессивности.

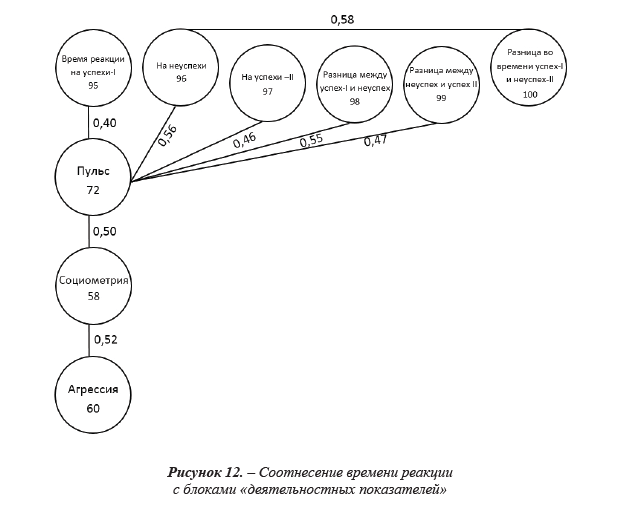

Итак, общий вывод – тревожные подростки заторможены в психомоторном отношении, что связано с большим потенциалом отрицательных эмоций модальности «страх». Рассмотрим, как соотносятся показатели времени реакции (ее демобилизации) с блоками деятельностных показателей (по данным максимального корреляционного пути) (см. Рисунок 12).

Большинство связей психомоторных проявлений с блоком «Конфликтность в общении». В целом можно заключить, что у тревожных подростков недостаточна мобилизация исполнительных двигательных операций. В механизме демобилизации психомоторной активности задействована регуляция сердечно-сосудистой системы. Тревожные подростки заторможены в психомоторном отношении.

В связи с тем, что в методике MP-I быстрота реагирования являлась содержанием целевых установок, можно утверждать, что тревожность снижает эффективность двигательной деятельности подростков.

И) Исследование особенностей функционирования памяти в процессе психической регуляции. Согласно нашей гипотезе, тревожность существенно влияет на запоминание и забывание. Суть эксперимента состояла в том, что после проведения инструментальной процедуры методики MP-I подросткам предлагалось вспомнить последовательность задач и их результативность.

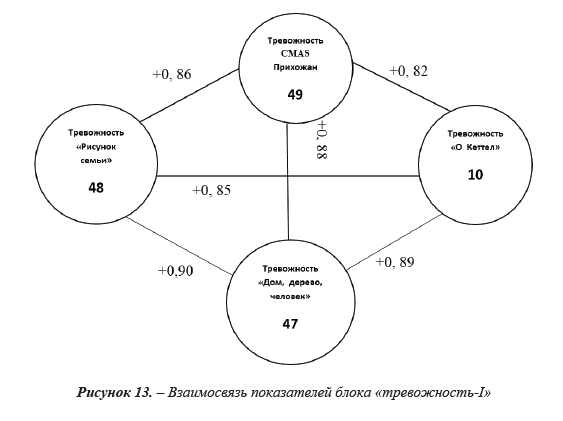

Данные ответы сопоставлялись с действительной динамикой уровня притязаний и результативности попыток. Пропуск по- пыток и неверное воспроизведение результата рассматривались как «ошибки памяти» (см. Рисунок 13).

Их высокая валидность и психодиагностическая ценность подтверждается максимальной связанностью с различными блоками объективно – психологических показателей тревожности – 85 % личностных показателей данного блока имеют достоверные связи с ними, что в 2–5 раз превышает показатели связанности других личностных блоков (см. Таблицу 18).

Личностные свойства, включенные в данный блок, выполняют отчетливо выраженную системообразующую функцию в системе всей совокупности личностных свойств ответственных за тревожность: 75% свойств, составляющих блок, связаны с 51% всех других личностных показателей. Абсолютная (100%) связь отмечена с показателями блока Т-II (тревожность-II).

Достаточно интенсивна связь с IV и V блоками («неадекватная эмоциональная регуляция деятельности и общения»). Обобщенный показатель связанности блока «Тревожность-I» максимален и составляет 68%. Напомним, что он рассчитывался из усредненной суммы количества, связанных друг с другом свойств различных блоков, выраженных в % и общему числу свойств.

Статьи по теме

- Методы и организация исследования

- Изучение природно‐обусловленных свойств тревожности подростков

- Методическое обеспечение психологической диагностики тревожных подростков

- Программа психолого‐педагогической профилактики и преодоления тревожности у подростков

- Организация формирующего эксперимента

- Анализ результатов опытно‐экспериментальной работы

- Изучение социально‐обусловленных свойств тревожности подростков

- Личность тревожного подростка как объект комплексного психологического изучения

- Возрастные особенности тревожности на подростковом этапе психического развития

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)