- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики

Интеграция в мировую экономику — один из важных и необходимых шагов на пути перехода к рынку. Рыночные отношения предполагают взаимодействие национальных экономических субъектов с компаниями зарубежных стран в сфере обмена товарами, услугами и капиталом. Переходная экономика России встраивается в систему мировых хозяйственных связей в условиях, когда качественно меняются и характер международного обмена ресурсами, и механизмы его многостороннего регулирования.

Во второй половине XX в. существенно усилилась интернационализация хозяйственной жизни: расширение традиционной торговли товарами сопровождалось еще более быстрым ростом обмена услугами, продуктами интеллектуальной деятельности, капиталом. В мировом хозяйстве начался процесс глобализации, суть которого эксперты Международного валютного фонда (МВФ) определяют как «растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира».

Вследствие такого количественного нарастания взаимозависимости начался переход мировых хозяйственных отношений в новое качество, когда мировое экономическое сообщество превращается в целостную экономическую систему, все больше определяющую «правила игры» для национальных хозяйств.

Бурное развитие мировых хозяйственных связей обусловлено действием целого ряда факторов, связанных с качественными изменениями в материальном производстве и обслуживающей его инфраструктуре на планете. За последние десятилетия расширились масштабы распространения научно-технического прогресса. Вслед за мировыми экономическими лидерами его достижения осваивают теперь новые индустриальные страны, в том числе путем заимствования передовой техники и технологии. В мире появляются все новые и новые товары и услуги, порождающие новые потребности и требующие для своего создания новых технологических и организационных связей.

Расширяются масштабы выпуска продукции пятого технологического уклада — электроники, компьютеров, оптово-локонной техники, математического обеспечения и т.д., на смену прежним технологиям приходят современные, обеспечивающие ресурсосбережение и экологическую чистоту.

Научно-технический прогресс повлек за собой рост производства готовой продукции, в первую очередь высокотехнологичной и наукоемкой, что дало импульс дальнейшему углублению международного разделения труда, особенно внутриотраслевого, осуществляемого на фирменном уровне.

Серьезно обновилась международная транспортная инфраструктура, появились новые поколения всех видов транспорта. В результате этого значительно ускорились и подешевели перевозки грузов и пассажиров. Произошел резкий, по сути революционный, скачок в информатизации, базирующейся на новейших достижениях в области электроники и систем связи.

Информационная революция позволила получать необходимую информацию из любой точки земного шара в реальном режиме времени и более оперативно принимать решения, касающиеся перемещения ресурсов и производственных процессов из страны в страну.

Расширились масштабы международной кооперации производства и обмена, прежде всего за счет наиболее интенсивного их развития в рамках ТНК.

За последнюю четверть прошлого столетия их количество увеличилось примерно в 6 раз. Сегодня они играют в мировом хозяйстве весьма заметную роль. В середине 90-х гг. XX в. около 40 тыс. ТНК контролировали от трети до половины мирового промышленного производства, свыше половины международной торговли, около 80 % мирового банка патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау.

Существенно усилилось переплетение не только производственных и сбытовых связей, но ссудных капиталов. В результате этого процесса значительно расширился объем кредитных ресурсов и возможности доступа к ним в любой точке мирового хозяйства. Одновременно формировалась система международного регулирования торговых и финансовых операций. В настоящее время нормы и правила их осуществления согласовываются в многостороннем порядке в рамках специализированных международных форумов и институтов — ВТО, МВФ, МБРР и др. Членство в подобных организациях для каждой страны служит определенной гарантией соблюдения ее интересов другими странами, естественно, если они сами неукоснительно следуют многосторонним договоренностям о мерах регулирования торговли и движения капиталов.

В результате усилившейся интернационализации объем мировой экономики качественно изменился: из неустойчивой совокупности в той или иной степени взаимозависимых стран она превратилась в относительно целостную экономическую систему. Влияние этой системы в настоящее время заметно в большей степени, чем в середине прошлого столетия, определяет характер развития в каждом из составляющих ее элементов — национальных хозяйствах.

Другими словами, процесс глобализации становится основной и закономерной тенденцией трансформации мировой экономики.

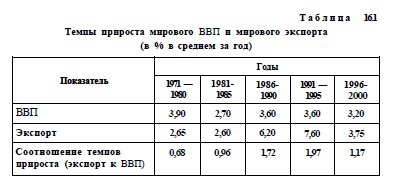

Как новый этап интернационализации хозяйственной жизни, процесс глобализации имеет ряд отличительных особенностей. Он характерен прежде всего опережающим по отношению к матери альному производству ростом объемов международных торговых, финансовых и инвестиционных потоков. Статистические данные свидетельствуют, что на протяжении большей части второй поло вины XX в. темпы прироста мирового товарного экспорта опере жают темпы прироста ВВП. Так, в 50-е гг. это опережение дости гало 1,4 раза, в 60-е — в 1,7 раза. В последующие 15 лет экспорт имел несколько более низкую динамику роста, чем производство, а затем вновь стал устойчиво опережать его (табл. 16.1).

Рост торговли товарами происходит параллельно с усилением обмена услугами — транспортными, туристическими, банковскими, страховыми, информационными и др. Если в начале 80-х гг. экспорт услуг составлял примерно пятую часть мирового товарного экспорта, то в 1999 г. соотношение экспорта услуг и товаров выросло до 26 %. В период 1996 — 2000 гг. экспорт услуг ежегодно рос в среднем на 8,3 %, а экспорт товаров на 7,8 %.

Еще более быстрыми темпами, чем международная торговля, увеличиваются в последнее двадцатилетие XX в. объемы прямых иностранных инвестиций. Это явилось результатом, во-первых, либерализации и дерегулирования рынков во многих странах, и, во-вторых, более благожелательного отношения правительств к привлечению иностранных капиталов и технологий. Главными мировыми инвесторами и одновременно получателями инвестиций выступают промышленно развитые страны Запада: на их долю в 2000 г. пришлось почти 92% вывезенного и почти 72 % ввезенного в форме прямых вложений капитала.

Другая характерная черта процесса глобализации мировой экономики — нарастание экономической открытости национальных хозяйств, тенденция к которому ясно обозначилась во второй половине XX века.

С 60-х гг. происходит повышение средней степени вхождения национальных экономик в систему международного разделения труда, которую принято называть национальной открытостью. Измерителем такого вхождения является величина экспортной квоты — отношение объема экспорта к ВВП. Размер мировой экспортной квоты за период 1960 — 2000 гг. вырос с 10 до 18%, а с учетом экспорта услуг — с 15 до 22 %.

Одновременно возрастает степень либерализации национальных рынков. В результате поэтапного достижения многосторонних договоренное гей в рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), охватывавших все большее число стран, во второй половине XX в. были заметно либерализованы товарные рынки, затем — рынки услуг и, наконец, финансовые рынки большинства стран мира. За время существования ГАТТ средневзвешенная ставка импортной пошлины в промышленно развитых странах, характеризующая уровень тарифной защиты национального рынка, снизилась, по данным ВТО с 40 до 4—6%.

Одновременно усилилась регламентация нетарифных барьеров. В рамках ВТО, пришедшей на смену ГАТТ в 1995 г., достигнуты соглашения о дальнейшей либерализации торговли промышленными товарами, упорядочением торговли продукцией сельского хозяйства и услугами, а также защите прав на интеллектуальную собственность при ее международном обороте.

Возрастание экономической открытости меняет соотношение внешних и внутренних факторов развития национальных хозяйств. Если в середине XX в. решающая роль принадлежала внутренним факторам, то в настоящее время экономическая ситуация за пределом национальных границ во все большей мере оказывает влияние на национальные экономики. Это означает, что национальные государства в современных условиях уже не могут регулировать экономическую жизнь внутри страны, не считаясь с процессами, происходящими в мировом хозяйстве.

Усиление открытости национальных хозяйств и их врастание в складывающуюся глобальную экономику происходит параллельно с другим процессом — созданием торгово-экономических объединений стран примерно одинакового уровня развития, или так называемой регионализацией мировой экономики.

Регионализация — это тенденция, по существу идущая вразрез с процессом глобализации. Она ведет к определенному обособлению отдельных национальных хозяйств от формирующейся относительно целостной системы мировой экономики и является отражением противоречий между текущими групповыми и долгосрочными глобальными интересами.

Стремление однородных по степени развития стран к экономическому объединению на региональной основе вызывается тем, что в условиях современного, сложного и многономенклатурного производства внутренние рынки даже относительно крупных стран оказываются недостаточными для него. Создание более обширного единого экономического пространства выступает условием успешного развития и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе.

На таких единых экономических пространствах не только снимаются внутренние барьеры на пути внешнеэкономических связей и проводится совместная таможенная политика, но и координируются другие направления экономической политики — структурной, денежно-кредитной, энергетической, транспортной, социальной и т.д.

Таким образом, формируются как бы «острова» интеграции с привилегированным режимом для экономических субъектов стран, входящих в данную группировку. Предприятия и фирмы стран остального мира обычно пользуются на территории интеграционных объединений режимом наибольшего благоприятствования без каких-либо преференций.

Мировая экономика представляет собой сегодня многополюсную структуру, динамичное и постоянно изменяющееся соединение 189 национально-государственных образований, развитие которых протекает неравномерно. Взаимосвязи и взаимозависимости между частями этой структуры асимметричны, разные группы стран втянуты в мировые интеграционные процессы в неодинаковой степени и фактически не на равных условиях.

Наиболее сильные позиции в мировой экономике занимают США. Несмотря на то, что их удельный вес в мировом производстве и торговле снижается, они остаются ведущей державой в двух крупных торгово-экономических союзах — Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). США также в заметной степени контролируют деятельность международных экономических институтов, в рамках которых вырабатываются правила ведения мировой торговли и перемещения капитала между странами (ВТО, МВФ, МБРР и т.д.). Благодаря этому они продолжают доминировать в системе мирохозяйственных связей.

Региональные и субрегиональные экономические союзы и группировки — Европейский Союз (ЕС), НАФТА, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и некоторые другие — в настоящее время представляют собой, в известной степени, автономные экономические пространства, на которых наиболее интенсивно развивается хозяйственное взаимодействие между предприятиями и фирмами входящих в них стран.

Во многом по этой причине и в связи с территориальной близостью друг другу внешнеэкономические связи стран, входящих в интернациональные группировки, ориентированы в первую очередь на партнеров по сообществу. Так, в середине 90-х гг. XX в. в общем объеме экспорта стран ЕС 73 % падало на экспорт в рамках региона. Аналогичный показатель стран НАФТА составлял более 46%, стран АСЕАН — 23%.

Регионализация, таким образом, как бы подталкивает процесс глобализации, ведет к более прочному сцеплению отдельных национальных хозяйств за счет их включения в интеграционные группировки. Таким образом, современный этап интернационализации хозяйственной жизни характерен переплетающимися неоднозначными тенденциями: нарастанием открытости национальных хозяйств, ведущей к укреплению целостности мировой экономики как системы, и укреплением региональных интеграционных группировок, дробящих эту систему на сравнительно автономные части.

Развитие этих процессов, их взаимовлияние, усиление или ослабление каждого из них будут определять перспективы развития международных экономических отношений в третьем тысячелетии. В условиях процесса глобализации мировое хозяйство можно предствить в виде двух независимых друг от друга блоков: финансового, демонстрирующего существование относительно самостоятельного транснационального рынка капитала, и производственного, являющегося отражением международного разделения труда, и основанного на нем обмена товарами и услугами.

Однако эта независимость достаточно условна. На самом деле товарные и финансовые рынки взаимосвязаны: нередко за потоками банковского капитала стоят промышленные корпорации, равно как и за товарным обменом — финансовые круги.

Сфера финансов в настоящее время интернационализирована в гораздо большей мере, чем производство. Глобализация финансовых рынков заметно ускорилась в последнее время из-за отказа многих стран от жесткого регулирования денежного обращения, включая контроль над процентными ставками и обменными валютными операциями, количественные ограничения кредитных операций банков.

Операции с капиталом сегодня осуществляются не только на национальных рынках, как это было еще в середине XX в., но и на международном рынке. Их осуществляют как частные корпора ции, коммерческие банки, небанковские финансовые организации (страховые, инвестиционные, пенсионные фонды), так и центральные банки стран мира, государственные органы.

К настоящему времени сложились и активно функционируют так называемые еврорынки, на которых национальные по принадлежности банки проводят офшорные операции: выдачу кредитов и принятие депозитов в иностранных, по отношению к стране их дислокации, валютах. Операции на этих рынках не регламентируются национальными законодательствами. Так, на средства, привлекаемые с еврорынка, не распространяются резервные требования центральных банков, а процентный доход по евровкладам освобождается от обложения подоходным налогом.

Не подпадая под какую-либо национальную юрисдикцию, еврорынок получает конкурентные преимущества — стихийно складывающийся на нем уровень процентных ставок позволяет банкам выплачивать по заемным средствам в евровалютах больший процент и предоставлять кредиты по более низким ставкам.

Организационно еврорынки представляют собой конгломе рат из нескольких сотен крупных банков, расположенных в ос новных финансовых центрах Западной Европы и в тех странах, где не ограничиваются права банков на проведение операций в иностранных валютах с нерезидентами. Инструментами этих рын ков являются еврокредиты, еврооблигации, евровекселя, евро акции.

Заемщиками на еврорынках выступают транснациональные банки (ТНБ), финансирующие капитальные вложения в разных странах, а также государства, имеющие дефициты платежных ба лансов. Ведущие ТНБ с широкой сетью заграничных филиалов фактически осуществили раздел этих рынков и являются главны ми посредниками на них, обслуживая транснациональные ком пании (ТНК), государства и международные организации.

Развитие еврорынков повлекло за собой возникновение новых международных финансовых центров: в Люксембурге, Сингапу ре, Гонконге, Панаме, на Багамских островах и других точках земного шара.

Перераспределение финансовых ресурсов в мире, активизиро вавшееся в результате дерегулирования финансовых рынков, про исходит при включении в финансовые потоки больших объемов

«горячих» денег, привлекаемых высокими процентными ставка ми и ревальвациями валют. Свободно перемещаемый транснацио нальный капитал ищет наиболее доходные рынки и по большей части является спекулятивным. Он, как правило, вкладывается на короткие сроки и может быстро изменять направления своего дви жения при улучшении или ухудшении условий в том или ином регионе, либо в конкретной стране. Высокая мобильность спеку лятивного капитала потенциально несет в себе угрозу принимаю щим его странам, которые могут оказаться в сложном финансо вом положении в случае его массированного оттока.

Масштабы операций спекулятивного капитала постоянно растут. Если в 1990 г. в денежные спекуляции вовлекалось ежедневно 600 млрд долл., то в 1997 г. — уже более 1 трлн долл., что в 29 — 30 раз превышало стоимость продаваемых за день в мировой торговле товаров и услуг. По имеющимся оценкам, на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, приходится до 50 долл. в финансовой сфере. Быстро развивается международный вторичный рынок долговых обязательств, ставший огромным полем деятельности для финансовых спекулянтов. Ею общий объем приближается к 100 трлн долл.

В межотраслевом перемещении капитала возрастающую роль играют прямые иностранные инвестиции в сферу производства и услуг, осуществленные главным образом ТНК. Побудительными мотивами зарубежных вложений для них являются стремление к технологическому лидерству, оптимизация размеров корпораций, снижение себестоимости продукции, борьба за новые рынки сбыта, доступ к иностранным природным ресурсам.

Принимающим странам прямые производственные инвестиции несут передовые технологии, современный опыт управления, обширные деловые связи, не вызывая при этом роста их задолженности. Приток иностранного капитала в страну увеличивает ее производственные ресурсы, приводит к мобилизации местных производственных факторов и их более эффективному использованию, снижению цен и повышению качества импортозамещающей продукции и устаревших изделий национального производства.

В перемещаемых в мире финансовых ресурсах значительная доля приходится на межгосударственные займы и кредиты, предоставляемые на двусторонней или многосторонней основе развивающимся и бывшим социалистическим странам для решения важных народнохозяйственных задач. Главными кредиторами здесь выступают государства, входящие в Организацию экономического содружества и развития (ОЭСР), а также некоторые государства Азии и Ближнего Востока.

Существенную финансовую поддержку правительствам и центральным банкам этих стран в критических ситуациях оказывают международные организации — МВФ, МБРР, ЕБРР и другие банки регионального развития, отдельные специализированные организации ООН. На долю этих организаций в период 1980 — 2000 гг. устойчиво приходилось около половины всего объема двусторонней финансовой помощи развивающемуся миру и странам с переходной экономикой по линии правительств.

Рост мобильности и масштабности международных финансовых потоков придал мировой экономике ярко выраженные долговые черты. Государственный долг стран ОЭСР, например, составил к середине 90-х гг. 70 % их ВВП. Долги развивающихся стран достигли 1,5 трлн долл. и перешли в разряд вечных. Кредиторы фактически смирились с неспособностью наиболее бедных стран планеты выполнять свои долговые обязательства и идут во многих случаях на прямое списание долгов.

Таким образом, в результате глобализации финансовые инструменты перестали быть чисто национальными регуляторами экономического развития и превратились в мощное средство экспансии одних стран и их ведущих корпораций в экономику других стран. В реальном секторе также усиливается взаимная зависимость между национальными производителями товаров и услуг различных стран. В условиях нарастающей либерализации рынков интенсифицируется международное перемещение материальных, технологических и интеллектуальных ресурсов, все больше индустриализируется структура мировой торговли.

Мировой торговый обмен в современных условиях отражает уже не только разделение труда между странами, но и распределение производственных функций внутри транснациональных концернов, выходящие за национальные границы. Интенсивное развитие научно-технического и производственно-инвестиционного сотрудничества ведет к смещению границ обмена товарами и услугами на новый рубеж — к международному корпорационному обмену. Под влиянием этого процесса происходит производственно-технологическое сближение национальных экономик, в том числе по организационно-управленческой линии.

Мировой товарный рынок превратился сегодня в сложную многослойную систему. Нижний слой системы — рынок базовых товаров, к которым относятся сельскохозяйственная продукция и продукция добывающей промышленности; средний слой системы — рынок трудоинтенсивных и готовых изделий, иначе говоря, низко- и среднетехнологичных товаров.

В категорию низкотехнологичных товаров входят продукты черной металлургии, текстиля, швейные изделия, другая продукция легкой промышленности, а в категорию среднетехнологичных — станки, транспортные средства, резино-технические и пластмассовые изделия, продукты основной химии и деревооб работки. Верхний слой системы — это рынок высокотехнологичной продукции: аэрокосмической техники, автоматизированно го конторского оборудования, информационной техники, электроники, точных измерительных приборов, электрооборудования, фармацевтики.

В связи с неравномерностью технико-экономического развития различных стран отдельные слои мирового рынка освоены ими в неодинаковой мере. На рынке высокотехнологичной продукции конкурируют между собой в основном постиндустриальные страны, вовлеченные в гонку бесконечных научно-технических инноваций и не заинтересованные в появлении новых претендентов на какую-то долю данного рынка.

На рынке средне- и низкотехнологичной продукции соперничают главным образом индустриализирующиеся страны, идущие по пути «догоняющего развития». Число участников борьбы на этом рынке постоянно расширяется за счет развивающихся и постсоциалистических стран. Конкуренция здесь приобретает все более жесткий характер.

На рынке базовых товаров, сфера которого непрерывно сужается относительно других слоев рынка, сбывает основную долю своей продукции большинство латиноамериканских, африканских и развивающихся азиатских стран, а также постсоветские государства. Здесь также достаточно много соперников, претендующих на свою долю в продажах.

Специфика реализуемой на мировом рынке продукции предопределяет характер конкуренции на всех слоях. В торговле базовыми товарами преобладающей формой соперничества выступает ценовая конкуренция, ибо качественные параметры этих товаров в целом более или менее схожи. Основой конкуренции на рынках готовых изделий являются не столько цены, сколько потребительские свойства продукции, которые весьма различны и постоянно совершенствуются.

Свойственный каждому из слоев мирового рынка специфический характер конкуренции закономерно влечет за собой и различия в торговой политике отдельных стран. В зависимости от избранной экономической стратегии и решаемых в данное время хозяйственных задач национальные правительства избирают через сочетания в ней открытости и протекционизма, экономических и административных инструментов регулирования товарных потоков, дифференциации уровней зашиты внутреннего рынка в отношении тех или иных видов товаров.

Зарубежная практика показывает, что в наименьшей степени защищены рынки базовых товаров, а рынки готовых изделий, как правило, являются объектом протекционизма — тарифных и нетарифных ограничений импорта. Так как в рамках ВТО действуют договоренности о снижении тарифных барьеров, акценты в регулировании вес большим числом стран переносятся на нетарифные методы ипциты рынков.

Так как в мировом экспорте готовых изделий подавляющая часть (примерно 80%) приходится на промышленно развитые страны, именно эти страны, по существу, устанавливают порядок обмена продукцией науко- и технокоемкого производства через договоренности на двусторонней или многосторонней основе. По мере передвижения по ступеням технического прогресса они, естественно, утрачивают интерес к защите отечественных производителей материалоемких и трудоемких изделий, стремясь удешевить обмен ими путем снижения или даже отмены импортных тарифов.

Догоняющие страны, в меру возможностей отстаивая свои интересы, вынуждены все же воспринимать вырабатываемые мировым экономическим авангардом «правила игры», мирясь с высокими тарифами на новые категории товаров и сниженными — на продукты, обращающимися на нижних слоях мирового рынка.

Интернационализация финансов и производства, таким образом, ведет ко все большему смыканию национальных рынков. Возникает регулируемый в многостороннем порядке информационный производственный производственно-финансовый комплекс, основанный на мировом разделении труда, и сливающийся с макроэкономическими особенностями регионов.

Основным ядром этого комплекса являются ТНК, конкурирующие между собой на рынках всех континентов и обладающие значительным экономическим влиянием. Его функционирование во многом будет определяться изменениями в динамике и структуре международных потоков товаров, услуг и капитала в перспективе.

Статьи по теме

- Принципы и формы развития международной торговли

- Этапы развития мировой экономики

- Сущность финансово-кредитной системы

- Финансы и их роль в регулировании экономики

- Создание и развитие ИКС отраслевого типа в России

- Преобразование системы управления в России на рубеже XX —XX I столетий

- Способы регулирования национального хозяйства

- Государственное антициклическое регулирование

- Продолжительность экономических циклов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)