- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Микростроение древесины

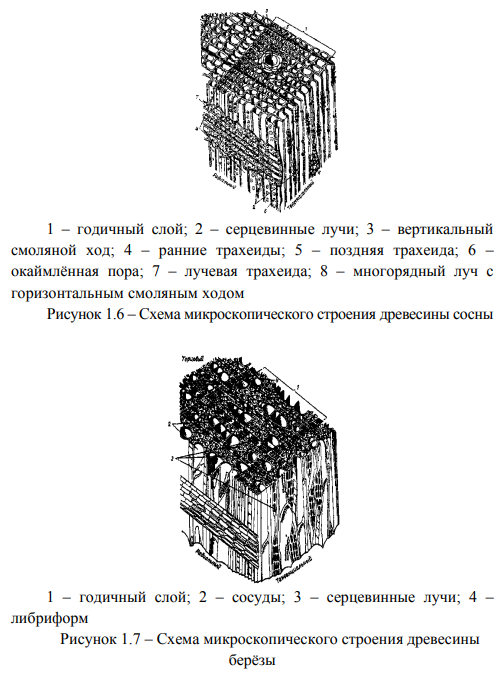

На рисунках 1.6 – 1.7 приведены схемы сложного микроскопического строения древесины сосны и берёзы с указанием названий отдельных структурных элементов.

Большое влияние на анатомическое строение древесины оказывает положение дерева в древостое, условия произрастания, сельскохозяйственные мероприятия (рубки, осушения, удобрения) и их время, география насаждений, почвенные условия, осадки и др.

Из рисунков следует, что особенностью древесины разных пород является анизотропия как следствие упорядоченности в расположении структурных элементов и их определенной ориентации, она и определит неодинаковость свойств материала в различных структурных направлениях.

Древесина состоит из проводящих, механических и запасающих тканей.

Проводящими тканями в древесине являются трахеальные элементы – сосуды и трахеиды. По строению они приспособлены для проведения растворов.

Трахеиды – это прозенхимные клетки, не имеющие отверстий в месте соединения друг с другом.

У трахеид, как и у сосудов, имеются окаймленные поры и иногда спиральные утолщения. Концы трахеид заострены.

Трахеиды у лиственных пород бывают двух родов: сосудистые со слабо утолщенными стенками при сравнительно широкой полости с многочисленными, довольно крупными окаймленными порами и волокнистые, приближающиеся по форме к либриформу.

Интересно

Волокнистые трахеиды толстостенны, с узкой полостью; стенки их имеют немногочисленные мелкие поры со щелевидными каналами и узким окаймлением.

У хвойных пород трахеиды выполняют не только свойственные им проводящие функции, но и механические. Трахеиды ранней части годичного слоя, обладающие тонкими стенками и большими полостями, служат проводящей тканью; трахеиды же поздней части, имеющие толстые стенки и малые полости, выполняют механические функции.

Между поздней древесиной одного года и ранней древесиной следующего года резко выражена линия раздела, поэтому годичные слои ясно различимы.

Резкость перехода между ранней и поздней древесиной в пределах одного годичного слоя неодинакова у разных представителей хвойных.

Так, у ели и пихты переход постепенный, у лиственницы – резкий, у сосны – менее резкий, чем у лиственницы, и более резкий, чем у ели. Но даже при таком резком переходе от ранней древесины к поздней, как у лиственницы, заметны промежуточные ряды клеток, которые нельзя отнести по их форме ни к ранней, ни к поздней древесине.Сосуды представляют собой трубки длиной около 2 см, а в отдельных случаях до 10 см и более. Диаметр сосудов 0,02 – 0,50 мм.

Очень широкие сосуды у дуба – диаметром 0,40 мм, тогда как у бересклета всего 0,05 мм. Сосуды образуются из ряда члеников путем растворения их перегородок. Эти участки называются перфорационной пластинкой.

Перфорации бывают простые – если образуется одно округлое или овальное отверстие с остающейся лишь по краю каймой, и лестничные – со многими удлиненными параллельными отверстиями и остающимися между ними перегородками. Реже встречаются сетчатые перфорации.

Тот или иной тип перфорации является постоянным, характерным признаком родов и семейств и служит для распознавания пород.

Не исключена возможность, что тип перфорации оказывает влияние на водопроницаемость древесины, ее пропитку различными растворами. На механические свойства древесины тип перфорации не оказывает влияния.

Перфорации отличаются большой стойкостью. Так, после 1000 лет пребывания древесины в земле в самых различных условиях, встречаются хорошо сохранившиеся лестничные перфорации даже тогда, когда стенки сосудов разрушились.

Лиственные породы можно разделить на две группы: кольцесосудистые и рассеянно-сосудистые. У кольцесосудистых пород в ранней части годичного слоя имеется кольцо крупнопросветных сосудов, диаметр которых значительно больше, чем диаметр сосудов поздней части.

Интересно

Примерами кольцесосудистой древесины могут служить ясень и дуб. Рассеянно-сосудистыми называются породы, у которых сосуды имеют почти одинаковый размер как в ранней, так и в поздней древесине и равномерно распределены по годичному слою.

Типичными примерами рассеянно-сосудистых пород могут служить береза и осина.

Расположение сосудов, их группировка в том или ином направлении может оказывать влияние на физико-механические свойства древесины. Между типичными кольце- и рассеяннососудистыми группами существуют переходные формы с самым разнообразным распределением сосудов в ранней и поздней древесине.

В химическом составе ранней и поздней древесины имеются различия. В ранней древесине больше лигнина и меньше целлюлозы, чем в поздней.

Целлюлоза поздней древесины отличается от целлюлозы ранней. Смоляные ходы расположены, в основном, в поздней части слоя, содержание же смолистых веществ значительно больше в ранней древесине.Ранняя древесина в основном образуется за счет запасных веществ прошлого года; образование же поздней древесины происходит в конце вегетационного периода за счет веществ, отложившихся в текущем году. Деятельность протоплазмы в разное время вегетационного периода различна.

Различие в строении, а также в химическом составе трахеид ранней и поздней частей годичного слоя хвойных пород сказывается и на показателях физико-механических свойств.

Так, у сосны предел прочности поздней древесины при растяжении вдоль волокон в 2,7 раза больше, чем ранней (1925 против 706 кг/см²). Усушка поздней древесины значительно превышает усушку ранней, особенно у древесины лиственницы.

Различия меньше у рассеянно-сосудистых пород, у которых нет большой разницы в строении ранней и поздней частей годичного слоя, и очень заметны у кольцесосудистых пород. Древесина дуба усыхает сильно, но более равномерно, чем древесина лиственницы.

К запасающим тканям древесины относится паренхима, клетки которой входят в состав сердцевинных лучей и тяжевой паренхимы. У хвойных древесная паренхима встречается в небольшом количестве.

У лиственных тяжевая паренхима различно распределяется по годичному кольцу и в зависимости от характера распределения выделяют четыре типа паренхимы:

- диффузная – одиночные клетки или группы клеток между другими элементами древесины;

- терминальная – полоски у границы годичного слоя;

- метатрахеальная –тангенциальные слои, не связанные с сосудами;

- паратрахеальная – скопление, связанное с сосудами и трахеидами.

Процентное содержание паренхимы и ее распределение может оказывать влияние на физико-механические свойства древесины.

Сердцевинных лучей в древесине много, тыс. ед./ см²: у сосны 2,8 – 3,2; у кедра и пихты 3,0 – 5,2; у туи 5,0 – 6,1; у можжевельника 7,4 – 10,0. Клетки сердцевинных лучей соединяются одна с другой неплотно. Вдоль луча расположены межклетники, через которые в древесину проникает воздух. Сердцевинные лучи в мертвой древесине оказывают большое влияние на проницаемость, пропитку ее различными жидкостями.

По химическому составу клеточные оболочки сердцевинных лучей отличаются от оболочек других элементов древесины.

Присутствие смолы обуславливает повышение твердости и приобретение других, характерных для смолы свойств (например, малая водо- и газопроницаемость).

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)