- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Концепция политической культуры Алмонда и Вербы

Честь создания теоретически обоснованной и завершенной концепции политической культуры принадлежит Габриэлю Алмонду и Сиднею Вербе.

К разработке этой концепции, которая давно стала не только современной политической теорией, но и методом политологии, Алмонд приступил в 1956 г.

В совместной работе с Вербой «Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций» (1963) они отмечали, что вводят термин «политическая культура» прежде всего для разделения политических и неполитических позиций и моделей поведения, но в то же время и для расширения возможностей использования в политологии концептуальных схем и подходов антропологии, социологии и психологии.

В содержательном смысле термин «политическая культура» означает, прежде всего, психологические ориентации относительно социальных объектов

С точки зрения сравнительного анализа политических систем, политическая культура – это политическая система, усвоенная в сознании, чувствах и оценках населения. Чтобы определить политическую культуру всей нации, необходимо выделить индивидуальные политические ориентации, т. е. отношение людей к различным субъектам политики, и распределить людей по группам.

В структурном смысле политическая культура включает в себя следующие компоненты:

- Когнитивные ориентации, т. е. знания и веру относительно политической системы, ее (системы) ролей и обязанностей относительно этих ролей, а также того, что система берет из окружающей среды и что отдает (т. е. что имеется на «входе» и что – на «выходе» системы).

- Аффективные ориентации, или чувства, относительно политической системы, ее ролей, работы вовлеченных в нее людей.

- Оценочные ориентации – суждения и мнения о политических объектах, которые обычно представляют собой комбинацию ценностных стандартов и критериев, информации и чувств.

Невозможно не заметить, что с точки зрения политической психологии или если рассматривать структуру политической культуры как сумму индивидуальных структур отдельных личностей, то в политической культуре явно выделяются три слоя:

- знания и вера;

- чувства и эмоции;

- суждения и мнения.

В первом случае речь идет об отношении каждого индивида к своей нации, политической системе вообще, о знании истории нации, величине территории, расположении на континенте, силе ее влияния в мире, о других характеристиках.

Во втором – о том, что чувствует и знает индивид о структуре и ролях политических элит, их политических инициативах, что он чувствует и знает о «нисходящем» потоке политического принуждения. Что он знает о своих правах и обязанностях, о своем доступе в политическую систему и влиянии на нее?

В третьем – как он судит и относится к политической системе, в которой существует, какое мнение имеет о ее достоинствах и недостатках, о ее изменении или неизменности?

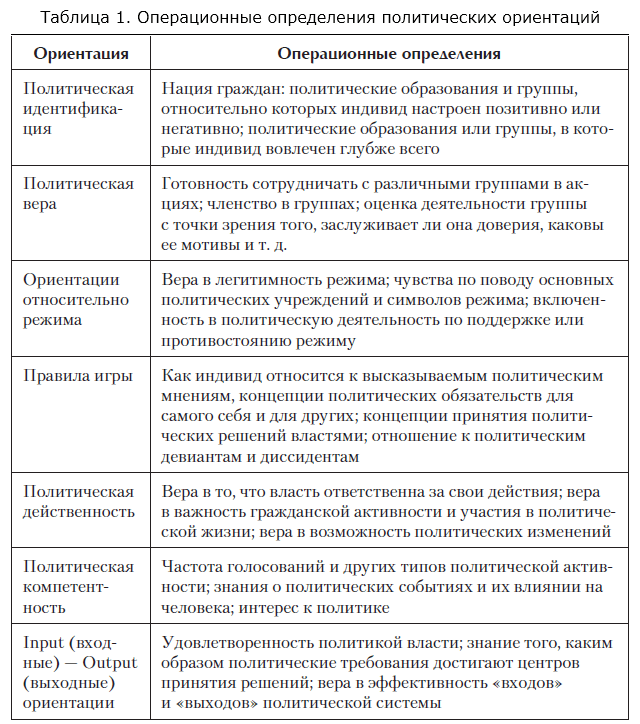

Проблему политических ориентаций как основ поведенческой деятельности людей в сфере политики изучал американский политолог Уолтер Розенбаум. Он расширил представление Алмонда и Вербы об ориентациях, сформулировал несколько новых, таких например, как политическая идентификация, правила игры, политическая компетентность, и определил границы каждой ориентации через операционные определения (см. табл. 1).

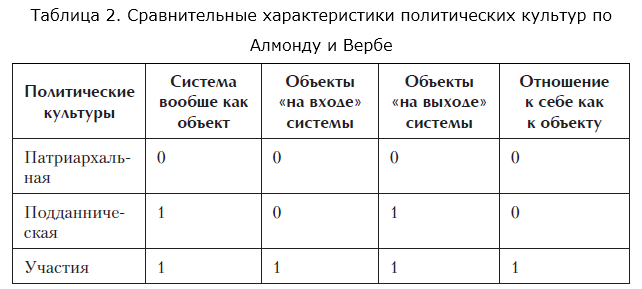

Алмонд и Верба на основе разработанной ими структуры дали определение политической культуры как «разнообразных, но устойчиво повторяющихся, когнитивных, аффективных и оценочных ориентаций относительно политической системы вообще, ее аспектов “на входе” и на “выходе” и себя как политического актора». Исходя из этого же, они выделили три типа политической культуры.

Патриархальная, или приходская (или парокиальная, англ. parochial, от греч. para – около, oikos – место, хозяйство), политическая культура , т. е. политическая культура местных общин.

Интересно

Такая культура имеет место в обществах, где нет специализированных политических ролей, т. е. там, где институты политической системы еще не выделились и сама система просто отсутствует, либо люди на нее не рассчитывают.

Это, например, политическая культура африканских племен и автономных местных общин, где места профессиональных политиков занимают вожди и шаманы.

Так как в подобных обществах не сложились самостоятельные политические роли, политические ориентации населения не отделяются от социальных и экономических.

Людям такой политической культуры присуще более эмоциональное и нормативно-оценочное отношение к политике (о которой они имеют довольно смутное представление), чем когнитивно-познавательное.

Подданническая политическая культура .

В ней существуют политические роли и субъект такой культуры (подданный), который вполне осознает наличие власти и с уважением воспринимает «нисходящий» поток административных решений. Но ему даже не приходит в голову добиваться выполнения каких-либо своих требований или давать оценку деятельности политической системы.

Население в целом пассивно, а иногда и с гордостью воспринимает свою политическую систему, не вникает в ее устройство и принимает ее как данность. Оно практически лишено объективной информации о функционировании системы и пользуется только правительственными сообщениями. Такое общество достаточно дифференцировано для выделения политической системы и политических ролей, но недостаточно для того, чтобы стать гражданским, объективно знать, оценивать эту систему и предъявлять к ней свои законные требования.

Политическая культура участия.

Главная черта этого типа культуры – ориентированность граждан как на систему вообще, так и на ее институты «входа» и «выхода» в частности. Все индивиды стремятся активно участвовать в политической жизни. При этом они могут поддерживать или не поддерживать определенные политические институты (партии, правительства), но им присуще осознание собственной роли в политике.

Сравнительные характеристики патриархальной, подданнической и политической культуры участия даны в табл. 2.

Затем Алмонд и Верба вывели тип гражданской политической культуры , в которой гармонично сочетаются политические ориентации, присущие всем трем типам культур. Индивиды становятся участниками политической системы, не отказываясь от своих патриархальных или подданнических ориентаций. При этом они могут играть функциональную роль в политическом поведении индивида.

Например, более традиционные ориентации ограничивают обязательства индивида по отношению к политике и делают эти обязательства более легитимными; подданнические ориентации «смягчают» и делают более лояльными и терпимыми крайности политической культуры участия.

Гражданская культура означает, прежде всего, лояльное отношение к политической системе и активное участие в политике. Граждане такой культуры позитивно ориентированы как на всю систему в целом и свое участие в ней, так и на «промежуточные» политические институты, т. е. структуры «входа» и «выхода».

В более поздних работах Алмонд и Верба решали проблему соответствия гражданской политической культуры и демократии.

Говоря другими словами, они поставили вопрос о том, «есть ли тип политической культуры, благоприятствующий стабильности и развитию демократической политической системы». Согласно нормам демократической идеологии, такой политической системе должен соответствовать рационально-активистский тип культуры.

Однако исследования, проводившиеся в Великобритании и США – странах со стабильной и преуспевающей демократией, – продемонстрировали, что далеко не все граждане этих стран ориентируются на рациональную и активистскую культуру.

Более того, большая их часть плохо информирована, слабо включена в политику, а при принятии электоральных решений далеко не всегда исходит из теории рационального выбора.

Каковы причины несоответствия между рационально-активистским, идеальным типом политической культуры и реальной политической культурой развитых демократий?

Во-первых, это сохранение в гражданской культуре особенностей патриархальной и подданнической культур, которые способствуют некоторому отклонению политического поведения граждан, отклонению, впрочем, вполне функциональному.

Во-вторых, активность и рационализм граждан развитых демократий проявляется не только и не столько в политической области, сколько в сферах производства, распределения и перераспределения. В то же время низкая активность, а то и пассивность граждан в политической системе компенсируется высокой активностью профессиональных политиков и государственных чиновников.

Задача активных граждан заключается, главным образом, в организации действенного контроля за деятельностью публичных политиков и административного аппарата

В-третьих, в демократическом обществе существует социальное доверие, которое вытекает из политических ориентаций, образующих политическую культуру, и способствует политическому сотрудничеству граждан, поддерживая нормальные отношения между гражданами и элитами, между властвующей и стремящейся к власти элитой. Это дает возможность существовать не только общесоциальным установкам, но и групповым.

«В обществе, говоря словами Т. Парсонса, – утверждают Алмонд и Верба, – должна быть “ограниченная поляризация”» .

Итак, гражданская культура поддерживает в политической системе три баланса:

- баланс между политическим участием и неучастием граждан, их влиянием и невлиянием на важные политические решения;

- баланс между властью и ее ответственностью;

- баланс между общим согласием и разногласиями политических элит.

Теория политической культуры сыграла свою роль в понимании механизмов функционирования политической системы и общества в целом. Но такой подход, при котором политическая культура определяется исключительно через отношение индивида к политической системе, т. е. имеет субъективный характер , вызывал много критики.

Во-первых, выглядело сомнительным сведение стабильности демократии к поведенческим установкам, т. е. фактически к психологии граждан.

Во-вторых, не все были согласны с утверждением Алмонда и Вербы, что политическая пассивность и подчинение власти есть явление функциональное, ведь самой сущностью политического управления служит как раз политическая активность граждан.

В-третьих, теория политической культуры Алмонда и Вербы основывается на гипотезе, что на формирование политического поведения граждан оказывают влияние доминирующие в обществе ценности, а не наоборот.

Может ли демократическая культура поддержать общество в его демократическом развитии? Этот вопрос стал особенно острым в конце 1980-1990-х гг., когда начались структурные изменения во многих обществах Восточной Европы и СНГ.

Статьи по теме

- Школы, направления, теории и особенности современной геополитики

- Теории и школы классической геополитики

- Зарождение геополитических идей

- Отечественные подходы к исследованию мировой политики

- Марксизм и неомарксизм

- Неореализм и идеализм

- Идеализм и реализм

- Причины стагнации транзита и откатов волн демократизации

- Понятие консолидация демократии

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)