- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Проблема развития личности в психологии

Понятие развития. Современная философия рассматривает понятие «развитие» как теоретический конструкт, реферирующий, описывающий, отражающий определенную группу процессов изменения, происходящих в наличной действительности. Это определенные качественные изменения объектов, появление новых форм бытия, изменения в системах объектов и совокупности их внешних и внутренних связей.

В соответствии с концепцией системогенеза (Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин), психическое развитие человека есть приобретение и проявление все новых функциональных систем, соотносящих организм со средой и формирующихся неравномерно, в тесной связи с активностью и деятельностью человека. В англоязычной психологической литературе «развитие» определяют исходя из семантики слова «develop» (в значении «unfold» – развиваться, развертываться). В качестве метафоры, проясняющей смысл, применяется образ развертываемого скомканного листка бумаги – в результате можно получить только то, что исходно было заложено в этот комок.

Использование термина «развитие» в психологии чаще всего предполагает представление о некоторых изменениях, которые происходят в строении тела, мышлении или поведении человека в результате биологических процессов в организме и воздействий окружающей среды, «эти изменения прогрессируют и накапливаются, приводя к усилению организации и усложнению функций».

Развитие человека и его психики, изучается во многих научных дисциплинах, и уже давно возникла потребность в синтезе информации, полученной в разных областях научного знания. В самом широком смысле развитие предстает перед нами не только как процесс количественных изменений, но и как возникновение качественных преобразований. Нет сомнения, что большую роль в психическом развитии личности играют увеличения или уменьшения каких-либо психических проявлений, свойств и качеств. Однако самые значительные изменения в процессе психического развития достигаются за счет существенных изменений, характеризующихся появлением качественно нового.

Организм является продуктом не самого по себе функционального созревания, а функционального развития: «он функционирует развиваясь и развивается функционируя». В психологии само понятие «развитие» обычно применяется относительно психики человека. Возрастное психическое развитие понимают как процесс становления психики (ее роста, развития) ребенка от момента рождения до созревания его как личности, наступления его социальной зрелости.

Возникает вопрос, можно ли рассматривать процесс развития личности как конечный. Где та точка, тот временной отрезок, на котором личность прекращает свое движение вперед? Развитие отличается качественными преобразованиями, различными изменениями, возникновением совершенно иных механизмов, структур и процессов, следовательно, если выделить момент, когда эти изменения прекращаются, тогда можно будет констатировать, что процесс развития завершен.

Но процесс развития каждой личности сугубо индивидуален, и если в детстве, особенно в дошкольном, еще можно проследить некие общие моменты, то с каждым годом пути личностного развития все более обособляются и совокупность происходящих изменений становится все более уникальной. К тому же данные практической психологии, акмеологии, психологии зрелого возраста говорят о наличии качественных изменений на протяжении всей жизни. При этом развитие личности не имеет заданной конечной формы, есть модели зрелой личности, списки черт и свойств, но не существует единого унифицированного представления о данной проблеме. Более того, в современной акмеологии именно стремление к достижению качественно новых уровней развития является обязательной характеристикой зрелой личности.

Понятие личности. К понятию «личность» тесно примыкают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки. Личность – это социальное лицо, «личина» человека.

Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих. В структуру личности обычно включают способности, темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивацию, социальные установки.

Постулаты теории личности:

- «Природные, органические стороны и черты выступают в структуре личности как социально обусловленные ее элементы… Биологическое существует в личности в превращенной форме как социальное».

Нам особенно важно такое понимание личности с точки зрения проблемы профессионального развития. Именно профессиональное развитие характеризуется высокой степенью социальной обусловленности, что является особенно значительным при поиске путей психологического сопровождения этого процесса.

- «Движение деятельности, процесс ее развертывания необходимо ведет к снятию ограничений, первоначально присущих ситуации… в качестве объекта преодоления могут выступать также и потенциальные ограничения деятельности, в данном случае понимаемые как сужение возможностей субъекта в сфере целеполагания. Ограничения эти побуждают специальную деятельность, направленную на их преодоление. Этим и определяется собственно активность личности».

Это предположение имеет большое значение при изучении процесса становления профессионала. Овладение мастерством в любой профессиональной деятельности предполагает преодоление разнообразных сложностей и ограничений, и именно в этом преодолении лежат истоки процесса развития личности.

- «Личность может быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из ее участников. Эти межличностные связи практически нерасторжимы, они вполне реальны, но по природе своей “сверхчувственны”.

Они заключены в конкретных индивидных свойствах, но к ним несводимы, они даны исследователю в проявлениях личности каждого из членов группы, но они вместе с тем образуют особое качество самой групповой деятельности, которое опосредствует эти личностные проявления, то есть смысловые образования личности, связанную систему личностных смыслов, определяющих особую позицию каждого в системе межиндивидных связей, шире – в системе общественных отношений». Не представляется возможным исследование проблемы профессионального развития без оценки и изучения социального окружения человека, системы его межличностных отношений и совокупности всех деятельностей, которые он выполняет.

- «Постулат максимизации, то есть стремления индивида к максимальной персонализации с вытекающими из него теоретическими гипотезами: любое переживание, воспринимаемое индивидом как имеющее ценность в плане обозначения его индивидуальности, актуализирует потребность в персонализации и определяет поиск значимого другого, в котором индивид мог бы обрести идеальную представленность; в любой ситуации общения индивид стремится определить и реализовать те стороны своей индивидуальности, которые в данном конкретном случае доступны персонализации. Невозможность ее осуществления ведет к поиску новых возможностей в себе самом или предметной деятельности; из двух или более партнеров по общению субъект при прочих равных условиях предпочитает того, кто обеспечивает максимально адекватную персонализацию. Аналогично – предпочтение будет отдано тому, кто может обеспечить максимально долговечную персонализацию…».

Выбор профессии предстает с этой точки зрения как реализация стремления индивида к максимальной степени персонализации.

- «Источником развития и утверждения личности выступает возникающее в системе межиндивидных отношений (в группах того или иного уровня развития)… противоречие между потребностью личности в персонализации и объективной заинтересованностью данной общности, референтной для индивида, принимать лишь те проявления его индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и условиям функционирования и развития этой общности… личность формируется в группах, иерархически расположенных на ступенях онтогенеза (и “социогенеза”.

Парадигмы развития личности. По мнению современных психологов, процесс созревания состоит в последовательности предварительно запрограммированных изменений не только внешнего вида организма, но и его сложности, интеграции, организации и функции».

Традиционно выделяют четыре полюса процесса развития. С одной стороны, это континуум «внутренние качественные изменения – внешние количественные изменения», с другой стороны, это континуум «источник развития извне – источник развития изнутри».

В этой системе координат и находятся основные направления развития индивида:

- В случае количественных изменений, идущих изнутри, мы будем иметь дело с понятием роста. Этот уровень развития можно описать как биологический.

Пример: в течение первого года ребенок значительно прибавляет в весе и росте, за первый год жизни младенцы вырастают в среднем на 25-27 см. - Количественные изменения извне привносит социальная среда, окружающая индивида, этот процесс можно назвать общим развитием.

Пример: в 3 года словарный запас ребенка составляет 250700 слов, к трем годам он составляет уже 1500-2000 слов, но при условии, что ребенок будет активно вовлечен в процесс социального взаимодействия. - Качественные изменения, имеющие в своей основе внутренний источник, можно назвать личностным ростом. В качестве внутреннего источника в данном случае может выступать, например, воля человека. Пример: А. Эйнштейн, не удовлетворенный качеством преподавания в гимназии, занялся самообразованием в области математики и физики. Результат его самостоятельной активности широко известен.

- И наконец, качественные изменения, происходящие под влиянием внешних условий, можно назвать развитием личности. Пример: Л. А. Бокерия – ведущий кардиохирург России. Помимо значительнейших достижения в профессии, он известен своей активной гражданской позицией, является меценатом, имеет множество патентов на изобретения. Личность этого выдающегося человека раскрылась в его профессии, т. е. внешние условия стали благоприятной почвой для проявления потенциала личности.

Существуют различные представления об особенностях процесса развития личности. Все известные подходы к этой проблеме роднит представление о наличии в каждом отдельном случае некоторой отправной точки и некоторой цели. Таким образом, развитие личности в любой сфере есть достижение целенаправленных позитивных изменений. Наиболее распространенной является «парадигма лестницы». Основой этой парадигмы является предположение, что есть некоторые обязательные и следующие друг за другом ступени, которые должен пройти каждый в своем развитии. Пример: основные стадии развития личности. Периодизация Э. Эриксона. Каждый человек последовательно проходит стадии развития, характеризующиеся наличием кризиса определенного типа.

Рис. 1. Парадигма развития «лестница»

Еще одной парадигмой являются так называемые «соты» (рис. 2). В любом возрасте есть пункт А и пункт В, возможность выбора пути, возможность развития в ту или другую сторону. Когда мы достигаем пункта В, перед нами снова встает необходимость осуществления выбора. Такой тип развития предполагает, что к одному и тому же результату можно идти разными путями. Пример: одной из целей во взрослом возрасте является карьера.

Обозначим высокую и престижную должность как конечную цель. Идти к этой цели можно разными путями. Например, для кого-то будет предпочтительным начинать с самых «низов» избранной профессии, постепенно совершенствоваться и не терять время на получение образования. Для другого человека более приемлемым будет получить образование высокого уровня и претендовать сразу на более высокую должность. Цель в этих двух случаях будет одна и та же, а пути ее достижения разные.

Рис. 2. Парадигма развития «соты» Рис. 3. Парадигма развития «корона»

Парадигма «короны» показывает, что вершина определенно есть, но дает возможность предположить, что вершин больше чем одна (рис. 4). С этой точки зрения для каждой личности существует «веер» целей развития. Выбор той или иной цели может быть обусловлен целым рядом внутренних и внешних, объективных и субъективных условий.

Предпочтение той или иной цели может осуществляться либо осознанно (на основе анализа существующих условий), либо неосознанно (на основе интуитивного решения). Пример: выпускник школы имеет склонность к точным наукам и серьезно занимается спортом. В этом случае возможных целей развития будет как минимум две.

Движущие силы развития личности. В психологии проблема определения движущих сил развития личности чаще всего рассматривается как поиск соотношения среды и наследственности, как оценка роли, которую играют прошлый опыт, черты личности, задатки и др. В рамках рассмотрения темы профессионального развития мы говорим о тех движущих силах, которые имеют в качестве своего источника систему общественных отношений. В этом случае развитие будет происходить на пересечении многообразных деятельностей субъекта.

«Личность – это не индивид; это особое качество, которое приобретается индивидом в обществе, в целокупности отношений, общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается».

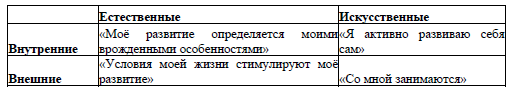

В целом все факторы и движущие силы развития личности можно условно разделить на четыре группы (табл. 1). Внутренние движущие силы – это прежде всего потенциал самого субъекта развития, те возможности, желания, способности, потребности, влечения, которые у него имеются. К внутренним движущим силам развития личности можно отнести многие компоненты подструктур личности – от биопсихических свойств до мировоззрения. В качестве внешних движущих сил развития выступают, например, заинтересованное окружение, определенные события, обстоятельства жизни. Естественными движущими силами можно назвать те, которые не требуют от субъекта развития активного участия.

А искусственные движущие силы развития подразумевают активную позицию субъекта, направленную на преобразование действительности и создание условий для развития.

Таблица 1

Движущие силы развития личности

Движущие силы развития личности, основные направления ее развития, цели развития тесно связаны с социальными условиями, в которых происходит этот процесс.

Невозможно рассматривать развитие личности без учета особенностей ее ведущей деятельности, статуса и др. Профессиональная деятельность выступает в этом случае как сфера, в которой основные закономерности личностного развития проявляются в полной мере.

Статьи по теме

- Стадия профессионального обучения на примере студентов высших учебных заведений

- Стадия выбора профессии

- Личность и профессиональная деятельность

- Стадия вхождения в профессию

- Стадия профессионализма

- Проблема периодизации профессионального развития личности

- Базовые понятия профессионального развития личности

- Основные подходы к проблеме развития личности в отечественных и зарубежных теориях

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)