- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Макроскопическое строение древесины

Макроскопическое строение — набор элементов древесины, видимых невооруженным глазом. Среди них можно выделить: ядро и заболонь, годичные слои, раннюю и позднюю древесину, сердцевинные лучи, сердцевинные повторения, сосуды, смоляные ходы.

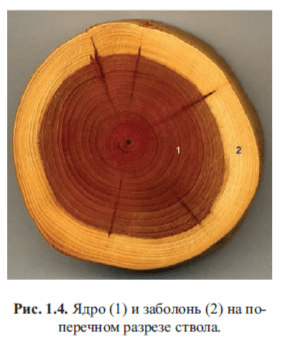

У ряда древесных пород в древесине можно выделить внутреннюю и внешнюю части, отличающиеся по цвету (рис. 1.4).

Ядро — развивающаяся у многих видов деревьев физиологически не активная зона в центре сечения ствола, обычно более тёмного цвета, чем внешняя часть заболонь, вследствие закупорки сосудов и трахеид тиллами — пузыревидными выростами клеток, а также смолами, камедями, эфирными маслами.

Ядро почти не проницаемо для воды и воздуха, устойчиво к гниению и поражению грибами. Оно ясно видно далеко не у всех древесных пород и характерно для древесины сосны, лиственницы, кедра, тиса, можжевельника, дуба, ясеня, ильма, вяза, белой акации, фисташки, бархатного дерева, грецкого ореха, рябины, черемухи, платана (чинара), ивы белой и др. Такие породы называются ядровыми.

Ядро и заболонь отличаются не только по цвету. Древесина заболони в свежесрубленном состоянии содержит большее количество влаги, чем древесина ядра.

У отдельных безъядровых пород (ель, пихта, бук, осина и др.) внутренняя зона древесины не отличается по цвету от наружной и лишь у свежесрубленного дерева содержит меньше влаги. В этом случае внутренняя часть ствола называется спелой древесиной, а породы этой группы — спелодревесными.

У некоторых безъядровых пород (березабук, осина) наблюдается потемнение центральной части ствола. В этом случае темная центральная зона называется ложным ядром.

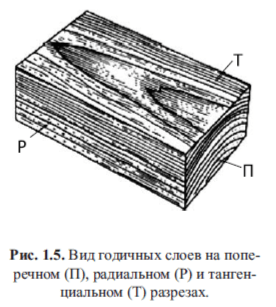

На поперечном разрезе большинства древесных пород видны концентрические слои, окружающие сердцевину. Эти слои представляют собой ежегодный прирост древесины и называются годичными слоями. Годичные слои на радиальном разрезе имеют вид продольных полос, на тангенциальном — извилистых U-образных линий (рис. 1.5).

Годичные слои наиболее отчетливо видны у хвойных древесных пород. Некоторым породам свойственна неправильная форма годичных слоев. Так, на поперечном разрезе у граба, тиса, можжевельника наблюдается волнистость годичных слоев.

Интересно

Каждый годичный слой состоит из двух частей: внутренней, более светлой и рыхлой части — ранней древесины и наружной, более темной, плотной и твердой — поздней древесины. Различие между ранней и поздней древесиной ярко выражено у хвойных и некоторых лиственных пород. Ранняя древесина служит для проведения воды вверх по стволу; поздняя древесина выполняет в основном механическую функцию.

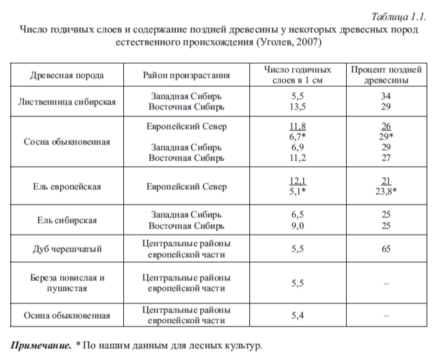

Ширина годичных слоев и содержание в ней поздней древесины у разных пород различны, они изменяются по высоте и радиусу ствола, зависят от условий произрастания.

В таблице 1.1 приведены средние показатели макростроения древесины для некоторых пород, произрастающих на территории России.

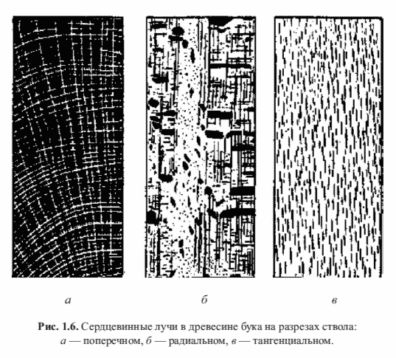

На поперечном разрезе у ряда лиственных пород хорошо заметны светлые, блестящие или матовые линии, направленные от сердцевины к коре по радиусам, называемые сердцевинными лучами. На радиальном разрезе сердцевинные лучи имеют вид блестящих, широких или узких, темных или светлых полосок, или лент.

На тангенциальном разрезе сердцевинные лучи видны как короткие продольные линии, штрихи или чечевицеобразные черточки (рис. 1.6).

Одни лучи начинаются от сердцевины и идут до коры, пронизывая всю толщу древесины по радиусу; эти лучи называются первичными. Остальные лучи, называемые вторичными, могут начинаться на разном расстоянии от сердцевины.

Ширина сердцевинных лучей, измеряемая на поперечном разрезе ствола, колеблется в зависимости от породы от 0,005 до 1 мм.

По ширине различают три типа лучей:

- очень узкие, не видимые невооруженным глазом;

- узкие, трудно различимые невооруженным глазом;

- широкие, ясно видимые невооруженным глазом.

Широкие лучи могут быть настоящими или ложноширокими (агрегатными), т.е. состоящими из пучка близко расположенных друг к другу узких лучей.

Узкие лучи встречаются у древесины клена, ильмовых пород (вяза, ильма, карагача), липы, кизила.

Очень узкие лучи, которые трудно заметить невооруженным глазом, свойственны древесине всех хвойных и ряда лиственных пород (ясеня, березы, осины, тополя, ивы, груши, рябины и др.).

В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения воды и питательных веществ в горизонтальном направлении и для хранения запасных питательных

веществ в период покоя.

веществ в период покоя.

Количество сердцевинных лучей зависит от породы: у лиственных пород их в 2–3 раза больше, чем у хвойных. В древесине хвойных пород объем сердцевинных лучей составляет 5–6, а у лиственных — около 15%. Это объясняется тем, что лиственные породы на зиму сбрасывают листья, весной им требуется больше запасных питательных веществ для образования новых листьев. Сердцевинные лучи в срубленной древесине лиственных пород имеют декоративное значение; на радиальном разрезе (бук, платан, клен) они создают красивый рисунок.

Сердцевинные повторения, или прожилки представляют собой аномальные образования в виде бурых черточек и пятнышек. Они встречаются в нижней части ствола березы, ольхи и других пород.

Сердцевинные повторения часто служат диагностическим признаком при определении породы древесины.

В древесине лиственных пород на поперечном разрезе видны отверстия, представляющие собой сечения сосудов — трубок, предназначенных для проведения воды.

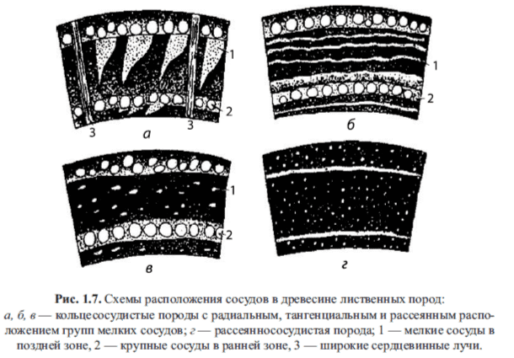

У кольцесосудистых лиственных пород (дуб, ясень, вяз, ильм и др.) крупные сосуды располагаются в ранней древесине, образуя на поперечном разрезе сплошное кольцо сосудов.

У рассеянно сосудистых лиственных пород крупные и мелкие сосуды более или менее равномерно распределены по годичному слою (рис. 1.7, г). К ним относится большинство лиственных пород: береза, осина, ольха, липа, бук, клен, тополь, рябина, ива, орех, хурма и др.

У некоторых пород в полость сосудов вдаются выросты паренхимных клеток — тиллы. В этом случае крупные сосуды на поперечном разрезе заметны не в виде отверстий, а в виде светлых точек.

У лиственных кольцесосудистых пород мелкие сосуды в поздней древесине образуют своеобразный рисунок.

Различают три вида группировок мелких сосудов:

- Радиальная — в виде светлых радиальных полос (дуб, рис. 1.7, а).

- Тангенциальная — в виде светлых волнистых линий, расположенных параллельно границе годичного слоя (ильм, вяз, рис. 1.7, б).

- Рассеянная — в виде светлых точек или черточек (ясень, рис. 1.7, в).

В древесине некоторых хвойных пород (сосна, кедр, лиственница, ель) имеются смоляные ходы — узкие, заполненные смолой каналы. В древесине пихты, тиса и можжевельника смоляных ходов нет.

По расположению смоляные ходы делятся на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные ходы видны невооруженным глазом на поперечном разрезе в виде светлых точек, расположенных в поздней древесине годичных слоев; на продольных разрезах они видны как темные продольные черточки.

Количество и размер смоляных ходов зависят от породы. У древесины сосны, кедра смоляные ходы крупные и многочисленные, у древесины лиственницы — мелкие и немногочисленные. Смоляные ходы занимают очень небольшой объем древесины ствола (0,2–0,7%).

Статьи по теме

- Комплексный показатель качества древесины

- Комплексная оценка качества древесины

- Влажность и усушка древесины

- Закладка и таксация пробных площадей

- Качественные показатели древесины для лесопильной и деревообрабатывающей промышленности

- Качественные показатели древесины для использования в целлюлозно-бумажной промышленности

- Биологические повреждения

- Ненормальные отложения в древесине

- Раны стволов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)