- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Картрель

Создание картелей преследует цель полностью или частично уничтожить конкуренцию между фирмами и на этой основе максимизировать прибыль. Основная проблема, с которой сталкивается картель, – это проблема согласования решений между фирмами-членами и установления системы ограничений (квот) для этих фирм.

Чтобы сформировать картель, необходимо следующее:

- убедиться, что существует барьер для входа в отрасль, чтобы предотвратить возможность реализации продукции другими фирмами, после того как цена повысится;

- организовать встречу всех производителей данного продукта, чтобы установить совместный ориентир по общему уровню выпуска;

- установить квоты каждому члену картеля;

- установить процедуру проведения утвержденных квот.

Картели устанавливают штрафы для тех, кто не выполняет соглашение, превышая свои квоты. Картели сталкиваются с проблемой при принятии решений о монопольной цене и уровне выпуска. Фирмы с более высокими средними издержками добиваются более высоких картельных цен. Существуют разногласия относительно дележа территории. В современных условиях картели существуют в более гибких и достаточно разнообразных формах: патентные пулы, лицензионные соглашения, консорциумы по осуществлению научных разработок.

Картели систематизируются по четырем основным категориям:

- картели с целью контроля условий продаж;

- картели с целью установления цен;

- картели с целью разделения деятельности, территорий, продаж и потребителей;

- картели с целью установления доли в определенной области бизнеса.

В США, странах Европейского сообщества законодательно запрещены картели, связанные с фиксированием цен, делением рынка и ограничением объема выпуска и производственных мощностей.

Выделяют два основных типа картелей:

- картели, преследующие цель максимизации совокупной, или отраслевой, прибыли,

- картели, ставящие своей целью распределение и фиксацию рыночных долей.

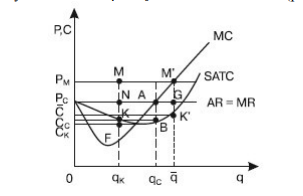

Картели, преследующие цель максимизации общей прибыли. Предположим, что в отрасли действует п идентичных во всех отношениях фирм, кривые SATC и МС которых изображены на рис. 33.1.

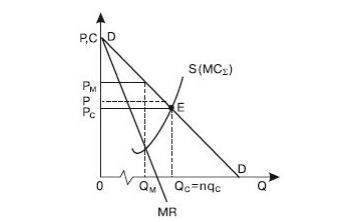

Условие МС = Р выполняется при выпуске qc, который является оптимальным. Рыночная цена Рс, на которую ориентируются фирмы, определена пересечением кривой рыночного спроса DD и кривой рыночного предложения S(MCΣ), представляющей горизонтальную сумму восходящих участков индивидуальных кривых МС (рис. 33.2).

Выпуск отрасли, как видно на рис. 33.2, составит QC = nqc, а прибыль каждой фирмы составит сумму, равную площади прямоугольника ССРСАВ (рис. 33.1).

Рис. 33.1. Квазиконкурентная фирма

Теперь предположим, что все фирмы объединились в картель, оптимальным выпуском которого будет Qм, а оптимальной ценой – Рм (рис. 33.2). Поскольку QM < QC, каждой вошедшей в картель фирме будет определена квота выпуска продукции qk < qc (рис. 33.1).

При выпуске, равном установленной квоте, прибыль фирмы будет равна площади CkPMMF (рис. 33.1). Следовательно, ее прибыль, с одной стороны, сократится на KNAB, а с другой – увеличится на сумму площадей PCPMMN и CkCcKF. Поскольку сумма площадей PCPMMN и CkCcKF больше площади KNAB, фирма окажется заинтересованной во вхождении в картель.

Рис. 33.2. Картель

Картели, регулирующие размежевание рынка. Когда две картелированные фирмы одинаковы по уровню и структуре издержек, рыночные доли могут быть распределены поровну (q1 = q2 = 0,5Q) при единой монопольной цене.

В том случае, когда издержки фирм значительно разнятся, производственные квоты и соответственно рыночные доли будут различны и нестабильны. Тогда рыночные доли установятся в процессе торга, возникающего между олигополистами. И решение о размежевании рынка будет зависеть не только от уровня издержек входящих в картель фирм, но и от их способности к выторговыванию квоты и доли рынка.

Другой способ размежевания рынка предполагает региональную дифференциацию цен и качества продукции. Подобный метод сегментации рынка имеет место и на межотраслевом уровне.

Модель картеля, регулирующая размежевание рынка, – это закрытая модель олигополии. Когда прибыль, извлекаемая фирмами, входящими в картель, высока, она поощряет вход новых фирм на данный рынок, но не вступление их в картель. Наоборот, установив более низкую цену в сравнении с ценой картеля, они смогут захватить определенную долю рынка.

С целью сохранения своей доли рынка картель вынужден будет несколько снизить цену или начать ценовую войну против новичка. Картели возникли в результате концентрации капиталистического производства и централизации капитала в конце XIX в. В первой половине XX в. наибольшее распространение картели получили в Германии. В странах Западной Европы национальные картели получили распространение в середине 50-х и начале 60-х гг. XX в.

Создаются и успешно функционируют азотный, урановый, нефтяной и другие международные картели. Отношение к картелям в разных странах различное. В одних странах они запрещены законом, в других – подлежат обязательной регистрации. Во многих странах государство легально использует картели как инструмент промышленной политики.

Например, после Второй мировой войны 1939–1945 гг. правительство Японии поощряло создание «Картельной рационализации» в целях реструктуризации промышленности, стандартизации материалов и комплектующих, уменьшения конкуренции между мелкими фирмами-поставщиками, снижения уровня их диверсификации и перехода на современный технический уровень.

В 80-х гг. XX в. в Японии поощрялось создание картелей в депрессивных отраслях (судостроении, текстильной и нефтехимической промышленности) с целью ограничения новых капиталовложений, получения правительственных гарантий займов для изменения специализации и т. д.

Правительства многих развитых стран не только не ограничивают, но, наоборот, стимулируют деятельность международных картелей. Картели используются для укрепления экономических позиций крупнейших фирм за счет интересов и средних и мелких конкурентов.

Статьи по теме

- Теория оптимальных механизмов распределения ресурсов

- Теория игр

- Эмпирический экономическом анализе рыночных механизмов

- Методы психологических исследований в экономике

- Теории ассиметричной информации

- Монопольная власть продавцов ресурсов производства

- Издержки в долгосрочном периоде

- Издержки в краткосрочном периоде

- Концепция прибыли

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)