- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Характерные естественные препятствия на маршрутах спортивных пеших и лыжных походов

Очевидно, что для каждого вида туристских походов по способу передвижения имеются свои характерные естественные препятствия. Например, для водных походов это сложные участки реки, затрудняющие движение гребных судов (препятствия, расположенные в русле реки, особенности течения). Для пеших, лыжных и велосипедных походов препятствиями, соответственно, являются сложные участки суши, затрудняющие движение пешком, на лыжах и на велосипеде, и требующие для их эффективного и безаварийного преодоления соответствующей туристской техники и тактики. Кроме того, характер естественных препятствий значительно различается в равнинных и горных районах похода, так как сами элементы рельефа являются естественными препятствиями на маршруте.

В данном случае характерными естественными препятствиями, прежде всего, являются затрудняющие движение туристской группы участки лесных массивов, участки заболоченной местности, водные преграды (ручьи, реки). Участки лесных массивов, через которые проложен маршрут, в туризме принято классифицировать на основании степени их проходимости. Выделяют три категории лесных массивов: легко проходимые лесные массивы, массивы средней проходимости и труднопроходимые лесные массивы.

Участки легкопроходимого леса содержат относительно густую сеть лесных дорог, троп удобных для движения, либо включают участки движения без дорог по «парковому» не заболоченному лесу, не представляющему большой сложности для движения (такие лесные участки, практически не снижают среднюю скорость движения группы, по сравнению с движением по лесным дорогам). Напротив, труднопроходимые лесные массивы – это участки леса без дорог и троп, часто с густым подлеском, завалами из упавших деревьев (буреломами) и т.д. На участках труднопроходимого леса, кроме очевидных природных препятствий для передвижения, часто возникают сложности в ориентировании на местности в связи с отсутствием надежных ориентиров и ограниченной видимостью.

Болота (как разновидность препятствия на маршруте) по природе своего образования подразделяют на низинные и верховые. Низинные болота образуются в поймах рек, а так же в результате зарастания водоемов и питаются в основном грунтовыми водами. Верховые (моховые) болота чаще встречаются на водоразделах и питаются за счет атмосферных осадков. Кроме того, в туризме принято подразделять болота, как и лесные массивы, по степени их проходимости на следующие разновидности: легкопроходимые болота, болота средней проходимости и труднопроходимые болота (включая фактически непроходимые).

Легкопроходимые болота – это вязкие, заболоченные участки местности (глубина водного покрова 0.2-0.4м). Они обычно покрыты густыми травами, включая осоку. На участках легкопроходимых болот, расположенных в лесных массивах, древесная и кустарниковая растительность по внешним признакам (средняя высота деревьев, толщина ствола, развитость кроны и пр.) мало отличается от прилегающих, не заболоченных участков леса.

Болота средней проходимости (кочкарниковые) представляют собою кочки, окруженные водой. Кочки образованы корнями древесной, кустарниковой, травянистой растительности и удерживаемой ими почвой. В лесных массивах на участках болот средней проходимости рост древесных растений (береза, ольха и пр.) явно ослаблен (деревья низкорослые, «чахлые»). Болота труднопроходимые обычно покрыты мхом, среди которого встречаются окна чистой воды. Из травянистых растений характерным и хорошо заметным видом на таких участках является пушица; из древесных – кусты ивы, ольхи, березы. Не проходимые или почти не проходимые болота (топи, мари) – это зыбкие болота, с окошками открытой воды, на поверхности которой, часто «плавает» ярко зеленый травяной покров. Характерным видом растений на трудно проходимых заболоченных участках является камыш.

Редкий пеший поход обходится без преодоления локальных водных препятствий (рек, ручьев, мелиоративных каналов). Преодолеваются они с применением комплексной туристской техники носящей собирательное название «переправа». Все переправы через водные препятствия на основании способа преодоления водной преграды можно подразделить на следующие виды: переправа вброд, переправа над водой (по камням, по клади, навесная переправа), переправа по воде (с использованием плавсредств). Кроме того переправы через водные препятствия можно классифицировать на основании степени их технической сложности и трудозатрат на их преодоление. Данная классификация разработана И.Е. Востоковым (2003).

Простейшая переправа через реку с небольшой скоростью течения (менее 0.5 м/сек), глубиной до 0.6м, шириной менее 5м. Простая переправа через реку с небольшой скоростью течения (около 1.5 м/сек), глубиной до 0.8м, шириной от 6 до 20м. Переправа средней сложности – через реку со скоростью течения до 2 м/сек, глубиной более 0.8м, ширина переправы – более 20м. Сложная переправа – через реку со скоростью течения около 3 м/сек, глубиной более 0.8м, ширина переправы – более 30м. Сложная навесная переправа – через реку глубиной более 1.2м, которую невозможно перейти вброд. В лыжном походе по равнинной местности, лесные массивы разной степени проходимости, так же являются характерными естественными препятствиями. Легкопроходимые заболоченные участки, участки болот средней проходимости, напротив, в зимних условиях обычно не создают дополнительных помех для движения на лыжах, (грунт замерзает, болота укрыты снежным покровом).

Труднопроходимые болота являются серьезным препятствием и в зимних условиях, но такие участки не включают в лыжные маршруты. Переправы через водные преграды, не покрытые льдом или с тонким покровом льда не такая уж редкость в лыжном туризме; их можно отнести к характерным препятствиям (разумеется, кроме переправы вброд). Специфичными для зимних условий естественными препятствиями на маршруте являются: протяженные участки движения по тонкому льду или по льду с полыньями; локальные и протяженные участки сильнопересеченной местности (холмы, промоины, овраги), требующие хорошего владения техникой подъема и спуска на лыжах по склону; протяженные участки с глубоким снежным покровом и их разнообразные комбинации.

В районах с горным рельефом характерными естественными препятствиями на маршрутах пеших и лыжных походов, прежде всего, являются: горные склоны различной природы и крутизны; переправы через горные реки, ручьи и сухие каньоны, участки открытых и закрытых ледников. Горные склоны – это собирательное (обобщающее) определение под которым подразумеваются различные элементы горного рельефа: перевалы, горные вершины, горные хребты. Перевал – это понижение гребня между вершинами,используемое как наиболее удобный путь для преодоления горного хребта (путь из одной горной долины в другую) (рис. 1). Горная вершина – это наиболее высокая часть горы, массива или гребня горного хребта (рис. 2).

Горный хребет – это серия линейно вытянутых горных вершин, соединенных понижениями (перемычками, седловинами), ограниченная глубокими долинами (рис. 3). Все горные склоны по характеру их покрытия можно подразделить на склоны травянистые, снежные, ледовые, скальные и скально-осыпные. На основании крутизны горные склоны принято подразделять на пологие склоны (15˚ и менее), склоны средней крутизны (20-45˚) и крутые склоны (более 45˚), в том числе склоны предельной сложности с крутизной более 60˚, вплоть до склонов с отрицательным уклоном (нависания).

Движение по ледникам и моренам или их пересечение так же является обычным атрибутом горного похода (и, соответственно, они являются характерными естественным препятствием для движения). Горный ледник – это естественное скопление льдов атмосферного происхождения, обладающих самостоятельным движением. В зависимости от состояния и количества снега на ледниках они подразделяются на ледники открытые и закрытые. Закрытые ледники в целом являются более сложным препятствием на маршруте – под снегом не видны ледовые трещины, представляющие объективную опасность (рис. 3 – 4).

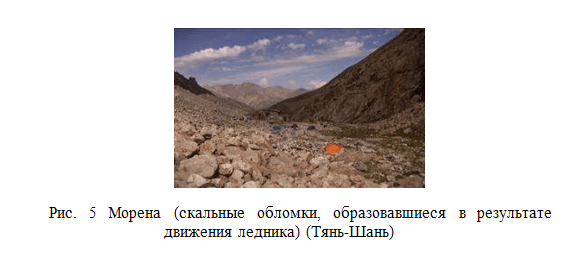

Морены – образуются в результате движения ледника. Это весь транспортируемый и откладываемый ледником обломочным материал. Движение по моренам представляет собою определенную трудность (скорее физического плана). Классификация переправ по способу преодоления водных преград и по их сложности, данная нами выше, распространяется и на горные реки и ручьи. Отметим только, что переправы в горах в общем случае являются более сложными и опасными, по сравнению с переправами через равнинные водные преграды, что диктуется их параметрами (скоростью, силой водного потока и т.д.) (рис. 5).

Названные горные препятствия мы, с некоторой долей условности, можем подразделить на препятствия локальные и протяженные. Перевалы, вершины, переправы через горные реки и каньоны, небольшие участки траверса горных хребтов – примеры локальных естественных препятствий. Значительные участки траверса горных хребтов, значительные участки движения по моренам, ледникам – примеры протяженных естественных препятствий. Не претендуя на полноту точность, мы представляем классификацию равнинных и горных естественных препятствий на рис. 6. Понятие классифицированных участков маршрута и принципы оценки их технической сложности в спортивном туризме.

Классифицированные участки (КУ) маршрута – это участки, содержащие локальные и (или) протяженные естественные препятствия. Эффективное и безаварийное преодоление таких участков требует от участников похода владения определенной туристской техникой, а так же принятия правильных тактических решений.

По сути, понятие КУ весьма сходно с понятием классифицированных естественных препятствий. Классифицированный участок (КУ) маршрута – в целом понятие более широкое, нежели понятие «естественное препятствие». Естественные препятствия являются обязательными и главными компонентами КУ. При этом, в одних случаях КУ маршрута может полностью состоять из «сплошного» протяженного естественного препятствия (например, участок движения на лыжах по замерзшему льду реки с возможными полыньями и фрагментами тонкого льда).

В других случаях, КУ маршрута представляет собою фрагмент маршрута, включающий одно препятствие или комбинацию (совокупность) логично взаимосвязанных естественных препятствий и участков подхода к ним. Вряд ли возможно установить точные границы и протяженность КУ на местности (да это и не требуется); классифицированные участки выделяются из нитки маршрута на основании логики движения по фрагментам маршрута, содержащим локальные и протяженные естественные препятствия. Структура характерных КУ на маршрутах лыжных походов показана на рис. 7.

Понятие КУ введено в теорию и практику спортивного туризма В.И. Ганопольским (1990) для более точного определения технической сложности маршрутов экспертными комиссиями и туристами, разрабатывающими нитку маршрута. Оценку технической сложности маршрута более корректно проводить, рассматривая категорию трудности (к.т.) не отдельных естественных препятствий, а целых участков маршрута, которые могут содержать несколько взаимосвязанных препятствий. При этом данный комплекс препятствий оценивается по показателю технической сложности как единое целое. Например, в горном походе группа осуществляет подъем на перевал A (1 к.т.), затем выполняет траверс участка горного хребта (движется по гребню 2 к.т.) и спускается в нужную долину с соседнего перевала B (3 к.т).

Фактически группа преодолевает три отдельных препятствия установленной категории трудности (два перевала и участок гребня), но два из них проходит не полностью (на один перевал поднимается, с другого спускается). Такой участок при оценке его технической сложности невозможно «разбить» на отдельные препятствия – он является единым классифицированным участком с логично связанным набором естественных препятствий и требует оценки как единого целого. Весь классифицированный участок, в зависимости от выбранных для движения более трудных или более легких склонов двух перевалов, может получить оценку 2 к.т., 3 к.т. или даже 4 к.т.

Приведем другой пример из практики горного туризма. Представьте себе два сходных участка маршрута, включающих в себя подход к препятствию (подъем по горной тропе к перевалу), участок непосредственного преодоления препятствия (перевал 2 к.т.) и участок отхода от препятствия (спуск по тропе в долину). При этом в одном случае (классифицированный участок A), на подходе к перевалу группа вынуждена преодолевать горный ручей (наводить переправу со страховкой), а в другом случае (классифицированный участок B) такой необходимости нет. Очевидно, что категория трудности обоих участков маршрута в основном определяется категорией трудности перевала (2 к.т.), но участок A преодолеть сложнее (кроме техники преодоления горного склона он включает и технику наведения переправы через водное препятствие). Тогда, условно, участок A эксперты могут оценить, как КУ 3-й к. т., а участок B – как участок 2-й к. т.

В зависимости от категории трудности имеющихся на маршруте классифицированных участков, эксперты, выпускающие группу, устанавливают категорию сложности маршрута похода в целом (конечно с учетом и других его характеристик). Определение категории трудности классифицированных участков маршрута проводится исключительно экспертными методами. В спортивном туризме наиболее разработанной является система оценки категории трудности КУ маршрутов пеших и лыжных походов в горах. Обычно определяющими сложность маршрута препятствиями в горах являются перевалы. На основании известных характеристик все перевалы в высокогорье и среднегорье разделены на шесть полукатегорий трудности – от 1А до 3Б.

Эксперты определяют категорию трудности перевала исходя из сложности техники передвижения по склону, необходимости и сложности техники страховки для его безаварийного преодоления, необходимости использования технических средств; сложности ориентирования на данном участке и т.д. То есть категория трудности перевала (и КУ в целом) прямо пропорциональна необходимому для безопасного преодоления препятствия уровню сложности технико-тактических действий группы.

В свою очередь уровень сложности технико-тактических действий, разумеется, определяется самим характером горных склонов на каждом конкретном перевале: их высотой, крутизной природой покрытия, наличием хороших зацепок для лазанья на ключевых участках, наличием удобных скальных полок для организации страховки и т.д. Пример экспертной оценки локального препятствия (перевал), входящего в состав классифицированного участка, приведен в табл. 1. Формально (по сложности ключевого препятствия) участок маршрута, включающий перевал 1А можно отнести к КУ 1-й к.т., а участок, включающий перевал 3Б – к КУ 6-й категории трудности. Итоговая оценка категории трудности КУ – процесс более сложный. Она проводится с учетом характеристик КУ, как единого целого, а не только ключевого препятствия.

В расчет принимаются, как мы указывали выше, особенности движения и действий группы на непосредственных подходах к ключевому препятствию, особенности ключевого препятствия или комплекса взаимосвязанных препятствий и т.д. Однако сами принципы экспертной оценки КУ идентичны принципам оценки отдельных естественных препятствий.

(Спортивный туризм: учебное пособие, К.С. Казакова, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган- Барановского»)

Статьи по теме

- Сигналы бедствия и транспортировка пострадавших

- Классификация туристического снаряжения

- Программа развития спортивного лыжного туризма

- Оценка факторов развития спортивного туризма

- Этапы формирования и развития спортивного туризма

- Сущность основных дефиниций спортивного туризма

- Техника вязки туристических узлов и их назначения

- Начальная подготовка ориентировщика

- Разработка маршрутов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)