- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Характеристика ионизирующих излучений

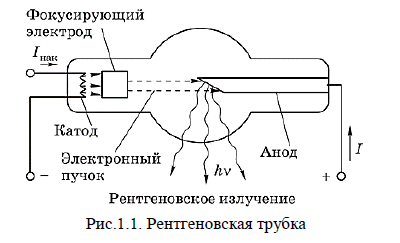

Рентгеновское излучение образуется при торможении получаемых в вакууме быстрых электронов. Наиболее распространенным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка (рис.1.1). Основными частями трубки являются электроды, которые располагаются в вакуумной камере. Подогреваемый катод испускает поток электронов, который тормозится на аноде. Анод изготовляется из тугоплавкого металла (вольфрама, молибдена) и имеет наклонную поверхность для того, чтобы направить рентгеновское излучение под углом к оси прибора.

Благодаря большой проникающей способности рентгеновские лучи широко применяются в медицине, так как позволяют путём просвечивания и фотографирования обнаружить внутри живого организма различные дефекты (переломы костей, опухоли и т.п.). Очень «жёсткие» (т.е. характеризующиеся очень малой длиной волны) рентгеновские лучи применяются также для контрольного просвечивания металлического литья с целью обнаружения в нём внутренних пустот («раковин»).

Так как в состав стекла входят различные элементы, получаемое излучение содержит лучи различных длин волн, что создаёт неудобства при пользовании им. Для избегания этого в рентгеновской трубке против катода (К) устанавливается анод (А), сделанный из какого-либо простого вещества. Попадая на его однородную поверхность, поток электронов вызывает образование рентгеновских лучей, характеризующихся некоторой определённой длиной волны.

Интересно

В результате торможения электронов в электростатическом поле атомных ядер анода возникает тормозное рентгеновское излучение. При торможении электрона только часть энергии расходуется на образование кванта рентгеновского излучения. Остальное количество энергии электрона превращается в тепловую энергию и расходуется на нагревание анода.

Соотношение между распределением энергии на нагревание и образование кванта является случайным. Поэтому при торможении на аноде большого количества электронов появляются кванты с различной энергией, и соответственно, спектр тормозного рентгеновского излучения носит непрерывный (сплошной) характер. Сплошной рентгеновский спектр не зависит от материала анода, а определяется только энергией бомбардируемых анодом электронов.

Коротковолновое (жесткое) рентгеновское излучение обладает более высокой энергией квантов и большей проникающей способностью, чем длинноволновое (мягкое) излучение. Регулируя напряжение между электродами, можно изменять спектральный состав рентгеновского излучения, увеличивать или снижать его жесткость. Гамма излучение характеризуется слабым ионизирующим эффектом, но обладает высокой проникающей способностью. Длина пути пробега гамма-квантов в воздухе может достигать до 150 м.

Для каждого радиоактивного изотопа энергия α-частиц постоянна. Поэтому спектр α-излучения является моноэнергетическим (монохроматическим). Альфа-излучение отклоняется электрическим и магнитным полями, обладает высокой ионизирующей способностью и малой проникающей способностью. Вследствие относительно большой массы и высокой начальной энергии, траектория движенияα-частицы в веществе прямолинейна.

Длина пробега этих частиц в воздухе не превышает 10 см, в воде и биологических тканях – нескольких десятков микрометров. В воздухе на 1 см пути пробега α-частица образует 100– 250 тысяч пар ионов. Вследствие высокой ионизирующей способности, α-излучение характеризуется высоким коэффициентом относительной биологической эффективности и оказывает, соответственно, очень сильное деструктивное действие на клетки и ткани живых организмов.

Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов, испускаемых распадающимися ядрами радионуклидов. Реакции деления тяжелых ядер также сопровождаются испусканием избыточных нейтронов, так называемых нейтронов деления. Под действием нейтронов деления возникают самоподдерживающаяся цепочка процессов деления соседних ядер, что делает возможной осуществление цепной реакции деления – ядерной реакции, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой реакции. Энергия нейтрона также зависит от его скорости. Соответственно, нейтроны по скорости и энергии подразделяются на быстрые, медленные и тепловые нейтроны. Ионизирующая способность нейтронов, и соответственно, радиобиологический эффект нейтронного облучения зависят от энергии нейтронов в потоке

Статьи по теме

- Защита населения и территорий в случае радиационной аварии

- Категории нарушений в работе АЭС

- Международная шкала событий на АЭС INES

- Реактор на быстрых нейтронах

- Реактор с шаровой засыпкой

- Устройство различных типов ядерных реакторов

- Общее устройство атомной электростанции

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

- Критерии противорадиационных мероприятий на загрязненных вследствие радиационной аварии территориях и их характер

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)